Als Alfred Hartranft

1874 mit 27 Jahren Justizassessor beim Oberamtsgericht Freudenstadt

wurde, konnte sich keiner vorstellen, dass dieser junge Mann bald für 42

Jahre das Amt des Stadtschulheißen in Freudenstadt ausüben würde. Er

entstammte einer geachteten Böblinger Beamtenfamlie und hatte nach seinem

Jurastudium seine Justizlaufbahn am Oberamtsgericht in Horb (1872/1873)

begonnen. In Freudenstadt fiel der energische Mann schon bald seinen

Mitbürgern auf und wurde 1876 von ihnen gebeten, sich um die frei

gewordene Stelle des Stadtschultheißen zu bewerben. Im November 1876

gelang es ihm im zweiten Wahlgang das Amt zu erobern, das er dann von

1877 bis 1919 ausübte. Er war damals gerade 30 Jahre alt und wurde zum

"Glücksfall" für die weitere Entwicklung der Stadt Freudenstadt.

begonnen. In Freudenstadt fiel der energische Mann schon bald seinen

Mitbürgern auf und wurde 1876 von ihnen gebeten, sich um die frei

gewordene Stelle des Stadtschultheißen zu bewerben. Im November 1876

gelang es ihm im zweiten Wahlgang das Amt zu erobern, das er dann von

1877 bis 1919 ausübte. Er war damals gerade 30 Jahre alt und wurde zum

"Glücksfall" für die weitere Entwicklung der Stadt Freudenstadt.

Nicht umsonst wurde

er zuweilen als der "zweite Gründer der Stadt" benannt.

(Theodor Heuss) Denn er schaffte

es, das "verschlafene Schwarzwaldstädtchen innerhalb weniger Jahrzehnte

zu einer international bekannten Kurstadt" umzugestalten.(2)

umzugestalten.(2)

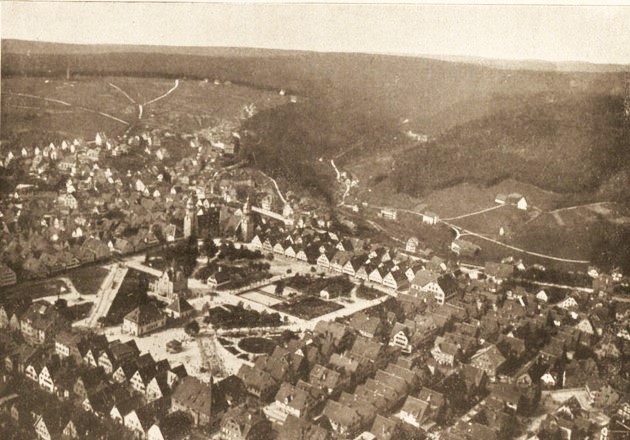

Nach vielen Rückschlägen nach der Stadtgründung durch Pest, Unglücksfälle und kriegerischen Auseinandersetzungen stagnierte die Stadtentwicklung bis zum Ende des 19.Jahrhunderts.

Dafür verantwortlich waren Plünderungen 1678 durch Franzosen während des zweiten niederländischen Feldzugs und im Jahr 1704 im spanischen Erbfolgekrieges; 1706 kam es erneut zu Plünderungen auf dem Kniebis und dort im Jahr 1796 zum Kampf zwischen Franzosen (General Laroche) und schwäbischen Kreistruppen. In der Folge wurde am 4. Juli 1796 Freudenstadt erneut ausgeplündert. Zwischen 1795 und 1805 war Freudenstadt wiederholt durch Franzosen besetzt.

Auch die große Umstrukturierung Süddeutschlands durch Napoleon ging nicht spurlos an Freudenstadt vorüber.

Vor 1803 war Württemberg noch ein mittleres

Herzogtum im Heiligen Römischen Reich. Es bestand aus einem

Flickenteppich kleiner, nicht zusammenhängender Gebiete und die Macht

des Herzogs war durch Stände und alte Reichsrechte stark eingeschränkt.

Somit ist die Aussage berechtigt, dass es eigentlich Napoleon war, der die dauerhafte Basis eines erst fürstlichen und später königlichen Württembergs geschaffen hat.

Das Königreich Württemberg war somit geschaffen

worden und

dieses war 1806 dem Rheinbund beigetreten.

Dadurch geriet es in den

französischen Einflussbereich und musste Truppen für Napoleons Kriege

gegen Österreich und Russland

stellen. Etwa 15.000 Württemberger kämpften

1812 im Russlandfeldzug – nur wenige kehrten zurück. Sicher war

davon auch Freudenstadt betroffen. Die Bevölkerung litt unter hohen

Steuern und der Wehrpflicht.

Nach Napoleons

Niederlage in Russland wechselte König Friedrich I. die Seiten. Er

schloss sich 1813 der Koalition gegen Napoleon an. Der Wiener Kongress

(1815) bestätigte Württemberg als Königreich, d.h. Friedrich

durfte seine Gebietsgewinne behalten – ein seltener Glücksfall.

Alle Ereignisse

zusammengenommen, von Hartranft als

"Franzosenzeit" benannt,

führten zu denkbar schlechte Voraussetzungen für eine gedeihliche

Stadtentwicklung. (1, Seite

18)

zusammengenommen, von Hartranft als

"Franzosenzeit" benannt,

führten zu denkbar schlechte Voraussetzungen für eine gedeihliche

Stadtentwicklung. (1, Seite

18)Auch klimatische Verhältnisse behinderten eine positive Weiterentwicklung: Für eine ertragreiche Landwirtschaft war das Klima zu rau. Die ursprüngliche erfolgreichen Handwerkszweige der Nagelschmiede und Tuchmacher verloren durch die beginnende Industrialisierung immer mehr an Bedeutung und viele junge Leute wanderten in größere Städte ab.

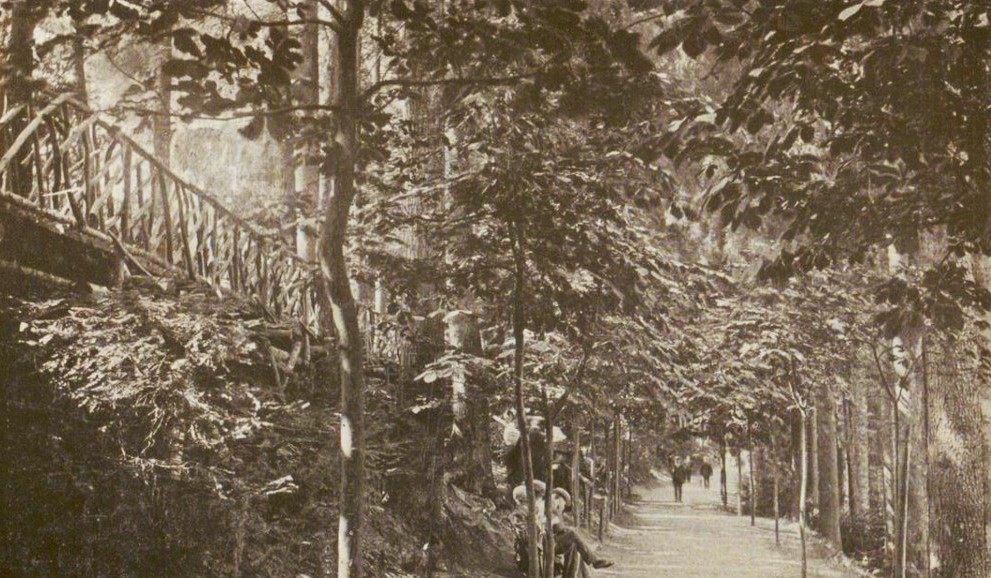

In dieser Situation verstand es Hartranft aus dem vermeintlichen "Nachteil" durch geografische Lage und Klima einen "Vorteil" zu schaffen, indem es ihm gelang, Freudenstadt zum "Luftkurort" umzugestalten und international bekannt zu machen. Er sah nämlich durch Freudenstadts Lage mitten im Wald und in dem damit verbundenen Reizklima ein großes Kapital, das es nur noch zu bewerben galt.

So begann er mit Hilfe des Schwarzwaldvereins

und einiger Gastronomen die Stadt und ihre Umgebung umzukrempeln.

Holzbeugen, Misthaufen, Hühner und Kleinviehhaltung mussten vom Marktplatz verschwinden und die Stadt dadurch sauberer werden. Kuranlagen wurden neu gestaltet, auf dem Kienberg entstand der Friedrichsturm, auf dem Markplatz ein Musikpavillon und zusätzlich wurde das Kurtheater und das "Luftbad" auf dem Kienberg errichtet. Um die Stadtplanung besser steuern zu können, ließ er viele zuvor verkaufte Grundstücke wieder zurückkaufen.

Der "königliche" Mammutbaum war schon seit 1866 eingepflanzt. Wanderwege, Schutzhütten und ihre Beschilderung ergänzten die Neuausrichtung der Stadt.

Gleichzeitig war Hartranft auch der beste

"Werber" für seinen Luftkurort. Siehe

Foto 11 in der Bildergalerie. Seine Stadtbeschreibung

(1) in Wort und

Bild (Anmerkung 1) erschien, immer

weiter ergänzt, in fünf Auflagen und fand große Beachtung. Dabei sah er

sich jedoch einem zähen Widerstand durch die Bevölkerung ausgesetzt, die

allem Neuen zunächst misstraute.

Aber er gewann vor allem die

Gastronomen für seine Ideen. Hotels, Gasthäuser, Cafés entstanden

oder blühten auf und schon "1881 soll der erste Luftschnapper in

Freudenstadt abgestiegen sein."(2)

Aber er gewann vor allem die

Gastronomen für seine Ideen. Hotels, Gasthäuser, Cafés entstanden

oder blühten auf und schon "1881 soll der erste Luftschnapper in

Freudenstadt abgestiegen sein."(2)

In den folgenden Jahren zählte man schon hunderte Übernachtungen und so erlebte Freudenstadt um 1900 eine absolute Blütezeit als Kurort. In den Fremdenlisten finden sich Besucher aus ganz Europa und aus deren Königshäusern.

Hartranft wurde nicht müde, sein Lebenswerk auszubauen. Dabei half ihm auch die Anbindung von Freudenstadt an das wachsende Eisenbahnnetz. Am 1.9.1879 traf der erste Zug am Bahnhof in Freudenstadt ein. Die Anbindung des Murgtales wurde durch eine Zahnradbahn gewährleistet.

Hartranft versuchte auch geistig und wirtschaftlich führende Kreise

für Freudenstadt zu gewinnen. "Erwähnt werden soll hier nur der Name

"Paul Lechler."(2)

(Dieser gründete Ende 1898 den Verein für Ärztliche Mission als Hilfsorganisation der Basler Mission. Nach weiteren Gesprächen wurde 1906 mit dem Deutschen Institut für Ärztliche Mission (DIfÄM) ein eigenes deutsches Institut ins Leben gerufen.)

Dass auch der Ärztetag bis heute immer wieder auch in Freudenstadt zusammenkommt, ist auf eine Initiative Hartranfts von 1906 zurückzuführen.

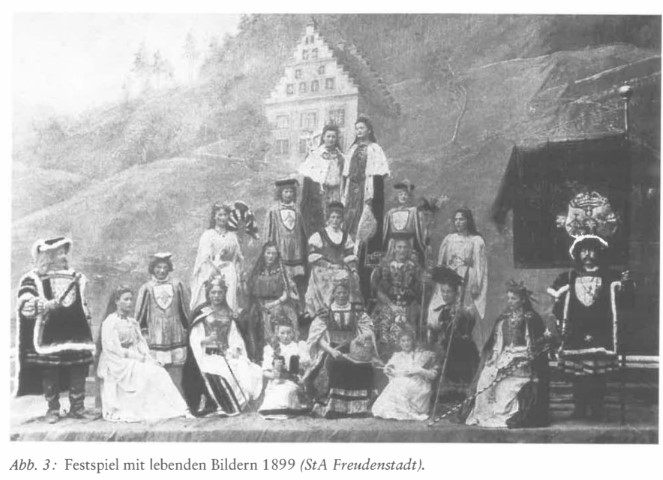

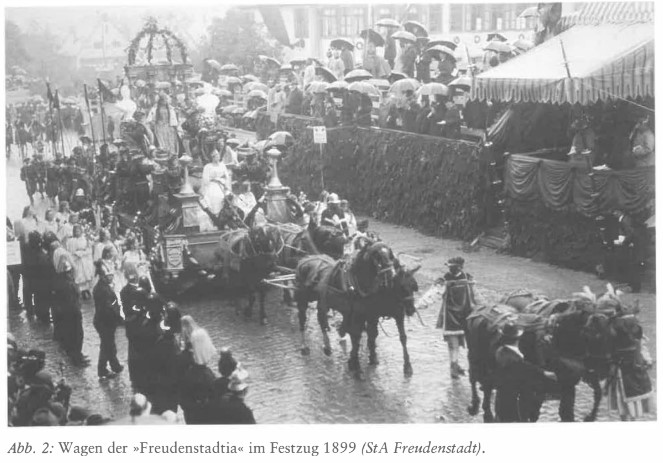

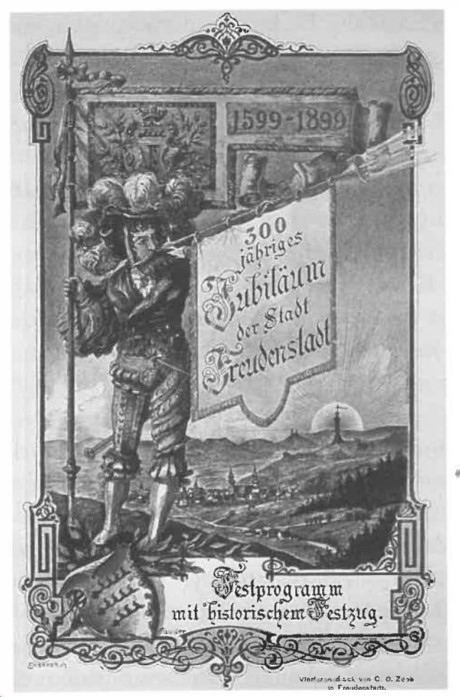

Der große Höhepunkt in Hartranfts Schaffen war 1899 die 300-Jahr-Feier der Stadt, die größtenteils von ihm gestaltet wurde und an der auch der württembergische König Wilhelm II. teilnahm.

Eine ausführliche Beschreibung und Bewertung dieser Feier vermittelt Gerhard Faix (4), der nicht nur auf die Darstellung der grundlegenden geschichtlichen Ereignisse aufmerksam macht, sondern in der Gestaltung auch die Treue zum Königshaus und den Bürgerfleiß als wichtigste Tugenden der Stadtbürger dargestellt sieht. Der König war jedenfalls so begeistert, dass er darum bat, der Festzug solle ein zweites Mal an ihm vorbeiziehen.

Die dreitägigen Festlichkeiten mit der Wiedereinweihung der zu diesem Anlass mit staatlicher Unterstützung restaurierten Stadtkirche, der Einweihung eines Aussichtsturmes auf dem Kienberg, einem Festbankett in der eigens dafür vergrößerten Turnhalle, der Aufführung eines Schauspiels zur Stadtgeschichte, dem Besuch König Wilhelms II. und zahlreicher Ehrengäste, einem monumentalen historischen Festzug, einem Feuerwerk mit italienischer Nacht auf dem Marktplatz, einem Kinderfest und dem abschließenden geselligen Abend - alles wurde festgehalten in einem aufwendig gedruckten Festprogramm (Bild: Stadtarchiv Freudenstadt).

Dieses wurde mit Einladungen an die wichtigsten württembergischen und badischen Städte verschickt und die Stadtbevölkerung mit amtlichen Bekanntmachungen und Annoncen in der Tagespresse regelrecht mobilisiert.

Fast alle Einwohner waren in irgendeiner Weise mit den Vorbereitungen beschäftigt, und es wird berichtet, dass das Leben der Stadt seinen gewohnten Charakter verloren habe und geprägt sei von den festlichen Zurüstungen, die allenthalben mit großem Fleiße betrieben werden.Folgende Veranstaltungen waren im Einzelnen vorgesehen:

Montag, 25.09., 6 h: Läuten aller Glocken, Tagwacht, Böllerschießen. 9 h: Einweihung der restaurierten Stadtkirche. 12 h: Läuten aller Glocken. 14 h: Einweihung des Herzog-Friedrichsturms. 20 h: Bankett in der Turnhalle, Aufführung Lebender Bilder.

Dienstag, 26.09., 6 h: Läuten aller Glocken, Tagwacht, Böllerschießen. 8.30 h: Empfang der Majestäten am Bahnhof. 9.30 h: Empfangsimbiss im »Schwarzwaldhotel«. 11.30 h: Historischer Festzug. 12 h: Läuten aller Glocken. 15 h: Festessen im Post-Hotel. 18 h: Abfahrt der Majestäten. 19.30 h: Feuerwerk mit italienischer Nacht auf dem Marktplatz.

Mittwoch, 27.09., 10 h: Frühkonzert auf dem Marktplatz. 12 h: Läuten aller Glocken. 14 h: Kinderfest auf dem Turnhalleplatz mit Festzug vom Marktplatz durch die Stadt. 20 h: Festball in der Turnhalle.

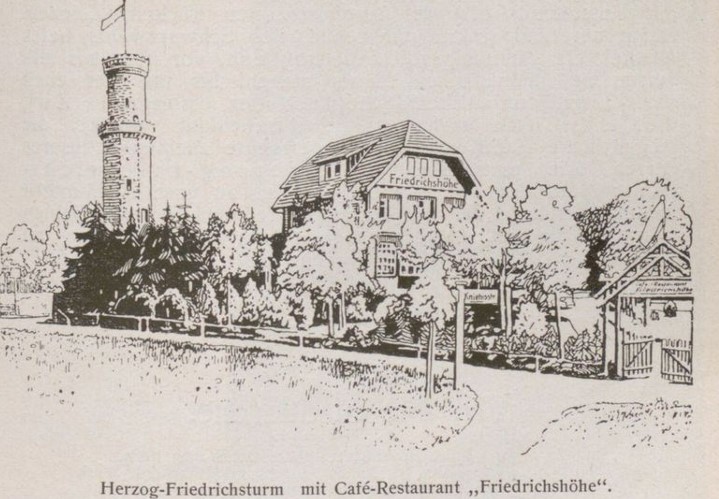

Eine mehrfache

Zielsetzung verfolgte man auch mit dem eigens zum Jubiläum errichteten,

26 Meter hohen "Herzog-Friedrichs-Turm" auf dem Kienberg.

Er diente

zugleich als Aussichtsturm für die Touristen wie auch als "ewig

erinnerndes Denkmal an den Stadtgründer", der in einem Bronzerelief über

dem Eingang abgebildet wurde.

Eine mehrfache

Zielsetzung verfolgte man auch mit dem eigens zum Jubiläum errichteten,

26 Meter hohen "Herzog-Friedrichs-Turm" auf dem Kienberg.

Er diente

zugleich als Aussichtsturm für die Touristen wie auch als "ewig

erinnerndes Denkmal an den Stadtgründer", der in einem Bronzerelief über

dem Eingang abgebildet wurde.

Das darüber angebrachte württembergische Wappen mit der Devise "Hie gut Württemberg alleweg!" dagegen verweist auf die Treue zum regierenden Fürstenhaus, die gleichsam als Tenor während des gesamten Festes immer wieder zum Ausdruck gebracht wurde.(4)

Im Vordergrund stand dabei die "Harmonisierung von

Geschichte", die dabei als ein stufenweiser Fortschritt zu einer segensreichen Gegenwart

gedeutet wurde.

Vor diesem Hintergrund wurde auch beim Freudenstädter Festzug auf die Thematisierung der Kriege nicht verzichtet. So marschierten in der IV. Gruppe: "Krieg. 17. bis 18. Jahrhundert": u. a. Musik und Trommler; Württ. Infanterie; Württ. Dragoner, gefangene Franzosen führend; Württ. Artillerie; Schwedische Soldaten und Österreichisches Militär. In der Berichterstattung wurde hervorgehoben, dass damit beim Zuschauer "die Erinnerung an alles Elend, welches diese wildbewegte Zeit der jungen Stadt gebracht hat", geweckt werden sollte.(4)

Gleichzeitig wurde aber dadurch auch (bewusst?) an den glorifizierten Sieg von 1870/71 über die Franzosen erinnert.

Dass Freudenstadt 1945 dafür äußerst bitter und tragisch "bezahlen" musste, sollte auch in diesem Zusammenhang betrachtet werden.

Man denke dabei auch an die Jubelbilder, die in Freudenstadt entstanden sind, als Adolf Hitler am 27. Juni 1940 (wenige Tage nach dem Triumph in Frankreich!) auf seinem Weg zum neuen Führerhauptquartier "Tannenberg" (zwischen Alexanderschanze und Schliffkopf) durch Freudenstadt fuhr.

Für ihre "blinde Obrigkeitstreue" und das "Denken in Feindbildern" haben schon immer die "Normalbürger" bei kriegerischen Auseinandersetzungen am meisten büßen und leiden müssen.

Insgesamt waren 11000 Teilnehmer und 30 Festwagen mit 200 Pferden am Fest beteiligt.

Dr. v. Zingeler, Archivdirektor in Sigmaringen, dem

wir den "Hexenfall - Barbara

Tollmeier" verdanken, verfasste die Festschriften, Prof. Dr.

Schanzenbach aus Stuttgart die Festgedichte und Prologe für die Feier.

Die Kostüme wurden in München gefertigt, zahlreiche Sonderzüge brachten

die Festteilnehmer nach Freudenstadt.

Dr. v. Zingeler, Archivdirektor in Sigmaringen, dem

wir den "Hexenfall - Barbara

Tollmeier" verdanken, verfasste die Festschriften, Prof. Dr.

Schanzenbach aus Stuttgart die Festgedichte und Prologe für die Feier.

Die Kostüme wurden in München gefertigt, zahlreiche Sonderzüge brachten

die Festteilnehmer nach Freudenstadt.

Die Gesamtkosten waren nach Hartranft zum Schluss auf 11500 Mark angewachsen, was einem heutigen Wert von ca. 95 500 Euro entsprach.

Dass es in Freudenstadt an den Festtagen vom 25. bis zum 27. 09. zu einem starken Dauerregen kam, scheint kaum nachteilig gewesen zu sein. Nur das Feuerwerk musste ausfallen. Dafür waren die Gasthäuser gleichsam überfüllt.

Im Jahr 1939 erhielt Freudenstadt das offizielle Prädikat "Heilklimatischer Luftkurort", wofür Hartranft jahrzehntelang geworben hatte. Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, diese Auszeichnung selbst zu erleben.

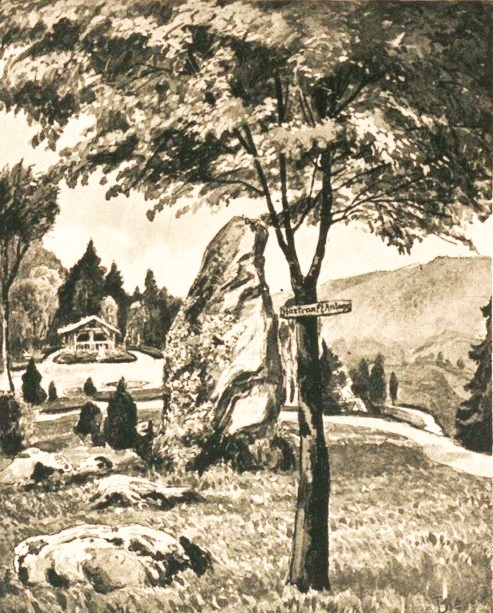

Das ursprüngliche Denkmal, das Hartranft von der Stadt gesetzt worden war, steht an der Straßburger Straße. Zusätzlich steht ein Findling-Gedenkstein aus Freudenstädter Sandstein, an der Ecke Hartranft-/Herzog-Friedrich-Straße. Diesen Findling hatte Hartranft schon um 1900 in seiner Stadtbeschreibung abgebildet (Seite 102).

Zu seinen Ehren wurde der Gedenkstein anlässlich seines 80. Todestages mit einer farbenfroh illustrierten Hartranft-Buchstaben-Skulptur von Ulrike Korn umgeben. Sie zeigt Aktionen, mit denen Hartranft "sein Freudenstadt" zu einem weltbekannten Kurort entwickelte.

Nachtrag:

Hier die Daten zu Alfred Hartranft:

Geboren: 01.07.1847 in Böblingen, gest. 21.11.1930 in Freudenstadt

|

Studium der Rechtswissenschaft |

Religion: ev.

Verheiratet: 18. 5. 1880

Pauline, Tochter des Johannes Schaible, Gemeinderat und Mühlenbesitzer

in Tübingen

Eltern: Vater: Heinrich Hartranft, Oberamtspfleger in

Böblingen

Mutter: Johanna Christina, geb. Böhringer

Geschwister:

Hugo, Kaufmann

Dr. Julius, Rektor der Lateinschule Sindelfingen

Kinder: 2 Söhne (1 früh verstorben) und 4 Töchter, darunter Eugenie,

verheiratet mit Wilhelm Luz, Freudenstädter Hotelier

Letzte Änderung: 05.10.2025

Anmerkungen:

1:

Bilder 1- 4 und 9 + 12 sind der Stadtbeschreibung von Hartranft (1) - 1913, entnommen,

Bild 5:

https://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/73496076X_HannoverscherKurier_18960726_01/pdf/00000007.pdf

Bilder 6 - 8 stammen aus dem Stadtarchiv Freudenstadt,

Bilder 10/11 + 13 sind privater Herkunft.

2:

Mammutbaum: "Geschichte des Mammutbaums"

3.

Weitere Bilder in der Bildergalerie. Mit diesen Bildern aus Freudenstadt und Umgebung warb Hartranft für seinen "Luftkurort" Freudenstadt.

Quellen:

Höhenluftkurort Freudenstadt im Württembergischen Schwarzwald, bearbeitet von Stadtschultheiss Hartranft,

5. Vermehrte

Auflage, M.-Verlag der Schlaetz’schen Buchhandlung, 1913

Renate Karoline Adler/Maria Heidebrecht (Autor) - Aus: Württembergische Biographien 1 (2006), 97-98

https://waldlust-denkmal.de/120-jahre-hotel-waldlust/

GERHARD FAIX, Städtische Erinnerungskultur im Königreich Württemberg, in:

Die alte Stadt

Der Link:

|

Freudenstädter- Marktplatz-Geschichten

Abschnitt 7_1: Stadtschultheiß Hartranft Nächster Abschnitt: 7_2: Bildergalerie - Hartranft |

|

|

Verantwortlich: © Volker Krafft |

Seite im pdf-Format: Link

Besucher seit 03.10.2025: 0000312

Online: 1