Der Mammutbaum ist ein mehrfacher Rekordhalter (Sequoiadendron giganteum = Riesen-Mammutbaum)

Beheimatet in Nordamerika und China hält er gleich

mehrere Rekorde: Er kann über 100 Meter hoch wachsen und mehr als 1500

Jahre alt werden. Es gab ihn schon vor 65 bis 110 Millionen Jahren

zur Zeit von Flug- und Fischsauriern, was versteinerte Funde belegen. In den USA wurde er 1769 von Juan Crespi

(Spanischer Franziskaner

und Missionar) bei einer spanischen Expedition

von Mexiko nach Kalifornien

und Missionar) bei einer spanischen Expedition

von Mexiko nach Kalifornien

Crespi zeichnete Meile für Meile

der Expedition auf und notierte die Lebensweisen der Indigenen und

beschrieb die Flora und Fauna, die er vorfand.

Eine größere Lieferung an Pflanzensamen sandte der britische Botaniker William Lobb 1853 nach England. Sie verbreiteten sich schnell in England, weil das dortige Klima das schnelle Wachstum begünstigte. Dort wurde der Baum auch als „Wellingtonie“ (nach dem Herzog von Wellington, 1769-1852) benannt.

Unter anderem erinnert man sich an Wellington als den englischen Feldherrn, der Napoleon bei Waterloo besiegte.

Zuvor spielte er jedoch eine herausragende Rolle im Unabhängigkeitskrieg 1807-1813/14 (Befreiung Spaniens von der Herrschaft der Franzosen) und aus Dankbarkeit schenkten ihm die Cortes von Cádiz (=Verfassungsgebende Versammlung von Cadiz) 1813 ein riesiges Anwesen im Herzen der Ebene von Granada, bekannt als „El Soto de Roma“.

In der Provinz Granada gibt es Belege dafür, dass der Herzog von Wellington dem Marquis von Corvera in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrere Exemplare für sein Landgut in Huéscar schenkte. Sie wurden zwischen 1854 und 1856 in den Monumentalkomplex eingeführt, zeitgleich mit der Schaffung der Hohen Gärten des Generalife (damals ein Privatbesitz).

So sind in Spanien zahlreiche Mammutbäume auf

Wellington zurückzuführen.

Schnell endeckten auch die europäischen Fürsten- und

Königshäuser in der exotischen Rarität den Status-Charakter der

Mammutbäume.

Der vermutlich älteste Mammutbaum Deutschlands wurde 1852 als Geschenk des britischen

Königshauses an die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt in einem Park in

Bensheim-Auerbach gepflanzt. Heute können im

Staatspark Fürstenlager (1),

der ehemaligen Sommerresidenz der Landgrafen und Großherzöge von

Hessen-Darmstadt, zahlreiche und vermutlich die ältesten Mammutbäume in

Deutschland besucht werden.

Den Namen „Fürstenlager“ hat die heimische

Bevölkerung dem Park, der nach dem Vorbild englischer Gärten angelegt

wurde, gegeben. Dort konnte man auf Wiesen lagernd, das Treiben der

„hohen Herrschaften“ verfolgen.

Möglicherweise hat der naturverbundene

württembergische König, Wilhelm I (1816-1864) dort den Baum „entdeckt“

oder er war von den Berichten über die Bäume so begeistert, dass er kurz vor seinem Tod im Jahr

1864 (– der Legende nach – ) ein „Lot“ von Samen bestellte.

Das Lot war damals die gebräuchliche Maßeinheit der

Masse und entsprach etwa 15 Gramm.

Das Lot war damals die gebräuchliche Maßeinheit der

Masse und entsprach etwa 15 Gramm.

Wahrscheinlich haben die Amerikaner „a lot“ mit „sehr viele“ übersetzt. Auf alle Fälle erhielt der König ein „Pfund“, damals 470 Gramm, was ca. 100 000 Samen bedeutete und 90 Dollar gekostet haben soll. Ein Hofgärtner in Stuttgart zog die Saat 1864 in der "Wilhelma" in Stuttgart-Bad Cannstatt auf.

Die "Wilhelma"-Anlage (***Bild_2: Siehe unten) wurde schon am 30.09.1846 anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna eingeweiht - obwohl die Erweiterungsarbeiten damals noch andauerten. Es existieren neben den begonnenen königlichen Gebäuden erst zwei Gewächshäuser. Die Wilhelma war damals nur den königlichen Herrschaften zugänglich. Erst ab 1880 konnte jeder unter Vorlage einer Berechtigungskarte, die allerdings nicht leicht zu erlangen war, sie besichtigen.

Die Saat (heute „Wilhelma-Saat“ benannt) soll 5000 bis

8000 kräftige Pflanzen hervorgebracht haben. Diese wurden an Baumschulen

und Forstdirektionen im ganzen Land verteilt

(2) und als begehrte Zierde an

Königs- und Fürstenhäuser verkauft. Ein gutes Geschäft für das

württembergische Königshaus.

Das „Oberamt“ Freudenstadt war zu der Zeit wegen

seiner reinen Luft auf dem Weg zum „Kurort“. Stadtschultheiß Hartranft

war dafür die treibende Kraft. Außerdem bekam Freudenstadt Ende der 90-

Jahre Anschluss ans Streckennetz der Württembergischen Eisenbahnen und

der Gäubahn.  Was

könnte besser dazu passen als ein „königlicher“ exotischer Mammutbaum

inmitten eines großen Marktplatzes, der damals

noch als „Kurgarten“ existierte.

Was

könnte besser dazu passen als ein „königlicher“ exotischer Mammutbaum

inmitten eines großen Marktplatzes, der damals

noch als „Kurgarten“ existierte.

Seit 1866 (als geschütztes Naturdenkmal seit 1994)

teilt er nun die

Geschichte der Stadt Freudenstadt.

Auf dem Geländes des alten Gutshofs

Lauterbad (3) steht ein schönes Exemplar und in

Simmersfeld (4)

(Kreis Calw) auf dem Friedhof findet man einen noch älteren

Nachbarn.

Schlussbemerkungen zur Namensgebung "Sequoia"

Auch hier stößt man auf sehr interessante Personen und Geschichten.

Unter den Botanikern herrschte ein jahrzehntelanger Streit um die Erstentdeckung, Einführung nach Europa und Namensgebung des Baumes. Der heutige Stand der Wahrheit kann am bestens über diese Seite (8) erschlossen werden. Tipp: Sie kann auch auf Deutsch aufgerufen werden.

Sowohl der Wiener Botaniker Stephan Endlicher als auch der französische Joseph Decaisne hatten dem Baum den gleichen Namen "Sequoia" gegeben, Endlicher 1847, Decaisne 1854. Erst 1939 wurde der Namensstreit zufriedenstellend gelöst, als der Amerikaner John T. Buchholz "Sequoiadendron" neu beschrieb und dadurch eine neue Gattung etablierte (dendron = Baum, griechisches Wort). In den USA ist er auch unter den Namen "Giant Redwood", "Giant Sequoia", "Bigtree" bekannt. In Großbritannien wird zum Teil immer noch der Name "Wellingtonia"verwendet.

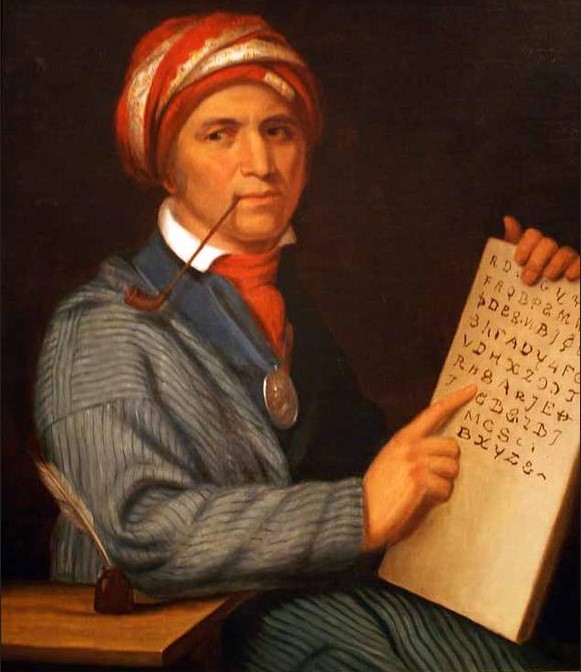

"Sequoia" wurde als Gattungsnamen höchstwahrscheinlich zu Ehren des Erfinders der Cherokee-Silbenschrift,

"Sequoyah" (***

Bild_4: Siehe unten),

gewählt.

gewählt.

Betroffen von den kriegerischen Auseinandersetzungen und der "Vertreibung" seines Volkes hatte er erkannt, dass die Kommunikationsmöglichen durch Lesen und Schreiben einen riesigen Vorteil bringen. So suchte er eine Möglichkeit die Cherokee-Sprache zu Papier zu bringen und erfand in jahrelanger Arbeit, unterstützt von seiner Tochter, die Silbenschrift, die in kürzester Zeit von seinen Stammesgenossen gelernt und bis heute benutzt und gelehrt wird. Bis zu seinem Tod hoffte und glaubte er, die Teilung seines Volkes in Östliche und Westliche Cherokee mit seiner Schriftsprache überwinden zu können. Er installierte das erste öffentliche Schulsystem (1842) für die Cherokee.

Sein Name taucht durch zahlreiche Ehrungen in den verschiedensten Zusammenhängen auf. Siehe z.B. den Sequoia-Nationalpark.(9) (Schöne Baumbilder!)

Auf youtube kann man zu seiner Person folgenden Filmbeitrag finden:

https://www.youtube.com/watch?v=GDPSpksJvtY

(10)

(10)

Der Name seines Vaters war "Nathaniel Gist" (1733 - 1812), ein typischer "Grenzgänger" zwischen der indianischen und der weißen Kultur. Er war ein vielbeachteter "Soldat" und im sog. Franzosen- und Indianerkrieg (Cherokee-Krieg 1760) als auch im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Zeitweise (1760) war er Gefährte von Daniel Boone, der als Vorbild für den literarischen "Lederstrumpf" von James F. Cooper gilt. Zwischen den Kriegen lebte er als "Händler" etliche Jahre unter den Cheroke (11). Dort war er mit der Schwester (oder Nichte ?) "Wurteh" des berühmten Cherokee-Häuptlings "Doublehead" (1774-1807) liiert.

Nathaniels Vater, Christopher Gist, der ein zeitweiliger Begleiter von George Washington war, hatte schon gute Verbindungen zu den Cherokee. Washington nutzte sowohl die Fähigkeiten von Christopher als auch die von dessen Sohn Nathaniel. (12) Er blieb der Familie Gist lebenslang verbunden.

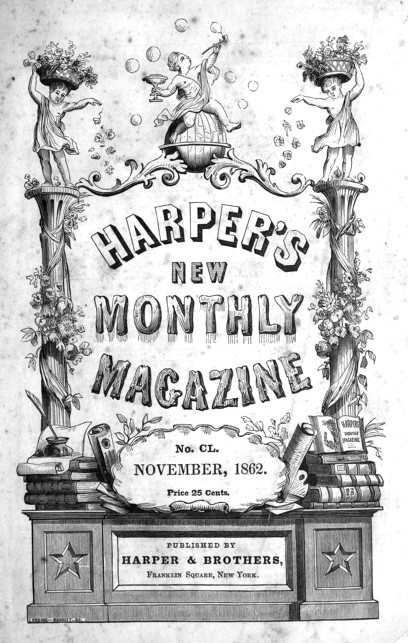

Trotz aller Belege und der offensichtlichen Nähe von N. Gist zu den Cherokee geistert in Literatur und im Internet immer noch die "Schmähung", Sequoyah sei ein Sohn eines deutschen "hausierenden Händlers" namens "Guess" gewesen. Dabei wird immer die gleiche Quelle benannt: William A. Phillips (13),1870: Harper's new monthly magazine v.41, 1870, page 542 ff

Weiteres findet man u.a. bei: https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Gist (14) - (Leider nur in Englisch)

Wer sich für die Geschichte der Cherokee interessiert: https://www.cherokee.org/about-the-nation/history/ (15)

Nachtrag:

Bei der

Deutsche Dendrologische Gesellschaft e.V.

https://ddg-web.de/beitraege.html

(16) findet man unter Beiträge

zur Gehölzkunde 2009 von Dr. Lutz Krüger einen Beitrag zum Thema:

Dokumentation Botanischer Giganten in Deutschland – das Projekt

Mammutbaum (17) und dort folgende Hinweis:

„ Im Jahre 1853 begann die Handelsgärtnerei Veitch zu Exeter (England) den regulären Verkauf von ersten Seq. gig. Pflänzlingen in Europa. Es ist anzunehmen, dass in den darauffolgenden Jahren über Veitch ein großer Teil dieser Pflanzen auch seinen Weg nach Deutschland fand. ….In Simmersfeld wurde vor einigen Jahren ein Seq. gig. entdeckt, der auf dem Grab eines verstorbenen, ortsansässigen Pfarrers im Jahre 1859 gepflanzt wurde. Dieser Pfarrer hatte Verwandte in Kalifornien, die möglicherweise die Auswahl dieses exotischen Baumes auf dem Friedhof von Simmersfeld anregten.

3