Stadtbefestigung und Tore

Unvollendete Pläne und was davon übrig blieb

|

Freudenstadt besaß lange Zeit

keine Stadtmauer. Sie war zunächst auch nicht notwendig, denn das

"Bollwerk" gegen den potentiellen Feind bildete

zunächst die Herrschaft Oberkirch, das 1604 als

Pfandschaft übernommen wurde.

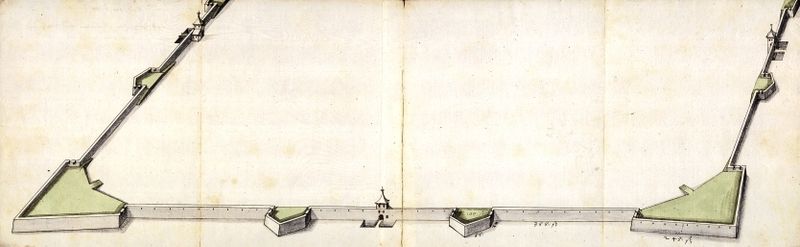

Als Herzog Friedrich 1608

gestorben war, beauftragte sein Sohn, Johann Friedrich

(1608-1628), Baumeister Schickhardt einen Plan für die

fehlende Schutzwehr zu erstellen. Dessen Plan von 1612

(siehe die kleine Skizze)

wurde nur in Stücken umgesetzt und nie fertiggestellt.

Verschiedene Hindernisse,

wie z.B. die Wasserzuführung durch die

Teuchelleitungen, vereitelten den Bau einer Mauer.

1627 unternahm

Schickhardt einen neuen Anlauf mit dem Bau von Wall und

Graben. Der Untergrund versprach aber nicht genügend

Stabilität, sodass 1628 Schickhardt auch eine geringere

Mauerumwallung aufgab und empfahl nur noch Graben und

Brustwehr zu errichten.

So

kam Freudenstadt zunächst nur zu dem sogenannten

"Plankenzaun", der auf dem Merianstich von 1643 gut zu

erkennen ist.

(1)

So

kam Freudenstadt zunächst nur zu dem sogenannten

"Plankenzaun", der auf dem Merianstich von 1643 gut zu

erkennen ist.

(1)

Die Pfandschaft Oberkirch ging aber im

30-jährigen Krieg zeitweilig (1634-1648) wieder an den

Bischof von Straßburg verloren. Zwar wurde sie im

Westfälischen Frieden wieder an Württemberg gegeben,

aber die Pfandsumme wurde nicht aufgebracht und so

stand 1662 fest, dass Oberkirch wieder an Straßburg

fallen würde.

Damit verlor es seine Funktion als

"Schirmmauer" für Freudenstadt und die Westgrenze des

Herzogtums.

So kam es unter Eberhard III. zu neuen

Überlegungen Freudenstadt eine "Wehr" zu geben. Zwei

Ansätze wurden gleichzeitig verfolgt. Erstens wurde

1666 der Palisadenzaun, der im Krieg wohl stark

gelitten hatte, erneuert und dazu vier Torhäuser aus

Holz gebaut.

Gleichzeitig aber plante man eine neue großzügige

Festungsanlage mit zusätzlicher Zitadelle auf dem

Kienberg. Diese sollte mit einem speziell verschanzten

Weg mit der Stadt verbunden werden. Sie war als

zusätzliche Sicherung (Nebenfestung und Rückzugsort)

gedacht, da die Gräben allesamt nicht als Wassergräben

angelegt werden konnten. - Siehe linkes Bild.

Herzog Eberhard wollte mit dieser

Sicherung der Stadt wieder neue Bürger gewinnen. Denen

versprach er zwölf Jahre Steuerfreiheit.

Damit die Altbürger blieben, wurde diesen sechs Jahre

Steuerfreiheit zugesagt. Es gab verbilligte Bauplätze,

Bauholz wurde verschenkt., Ämter wurden nach dem Krieg

wieder besetzt, kurzum Freudenstadt sollte wieder

aufblühen. Durch die Pestwellen und durch die Folgen

des Krieges hatte die Einwohnerzahl sehr gelitten.

Viele Bürger hatten die Stadt verlassen. Ihnen war die

Stadt zu unsicher geworden.

Im Jahr 1667 ließ Herzog Eberhard III.

endlich nach den Ideen des Ingenieurs d'Avila mit dem

Bau der gewaltigen Festungsanlage beginnen. Jakob

Alfons Franz Calderon d’Avila, 1625-95, war

ursprünglich spanischer Adeliger, ausgebildeter

Ingenieur, Architekt und Festungsbaumeister im Dienste

des Herzogs.

Die

Bauleitung hatte Matthias Weiß (1636-1707), (4) unterstützt wurde er von Georg Ludwig Stäbenhaber.

Dieser war seit 1669 der herzogliche

Festungsbaumeister, der auch 1674/75 die Instandsetzung

der Kniebisschanzen leitete.

Bekannt wurde er durch die Karte des Freudenstädter

Forsts von 1675. Wegen der hohen Genauigkeit der Darstellung ist diese

Karte heute ein wertvolles historisches Dokument.

Gebaut wurde bis

1674. Da starb Herzog Eberhard III. und der Weiterbau

wurde sofort eingestellt. Auch die links dargestellte Zitadelle auf dem Kienberg

wurde nicht gebaut.

(1)

Der Nachfolger, Herzog Wilhelm

Ludwig, ließ durch seinen Oberstleutnant Andreas Kieser

ein Gutachten über die Zweckmäßigkeit der Festung

erstellen.

Dieser fand nur Argumente, die gegen die

Festungsanlage sprachen und damit fiel es dem neuen

Herzog leicht, das teure Projekt sofort zu beenden.

Die

bis dahin bestehenden Mauern und die schon behauenen

Steine dienten der Bevölkerung

nun als Baumaterial für ihre Häuser.

Die

bis dahin bestehenden Mauern und die schon behauenen

Steine dienten der Bevölkerung

nun als Baumaterial für ihre Häuser.

Aus Gräben und

Wällen wurden wieder Gärten und Weiden für das

Kleinvieh. Einzelne Teile wurden auch an die Bürger

verpachtet. Bald war alles neu überbaut und

damit das Gesamtbild der "Festungsstadt" völlig

verändert.

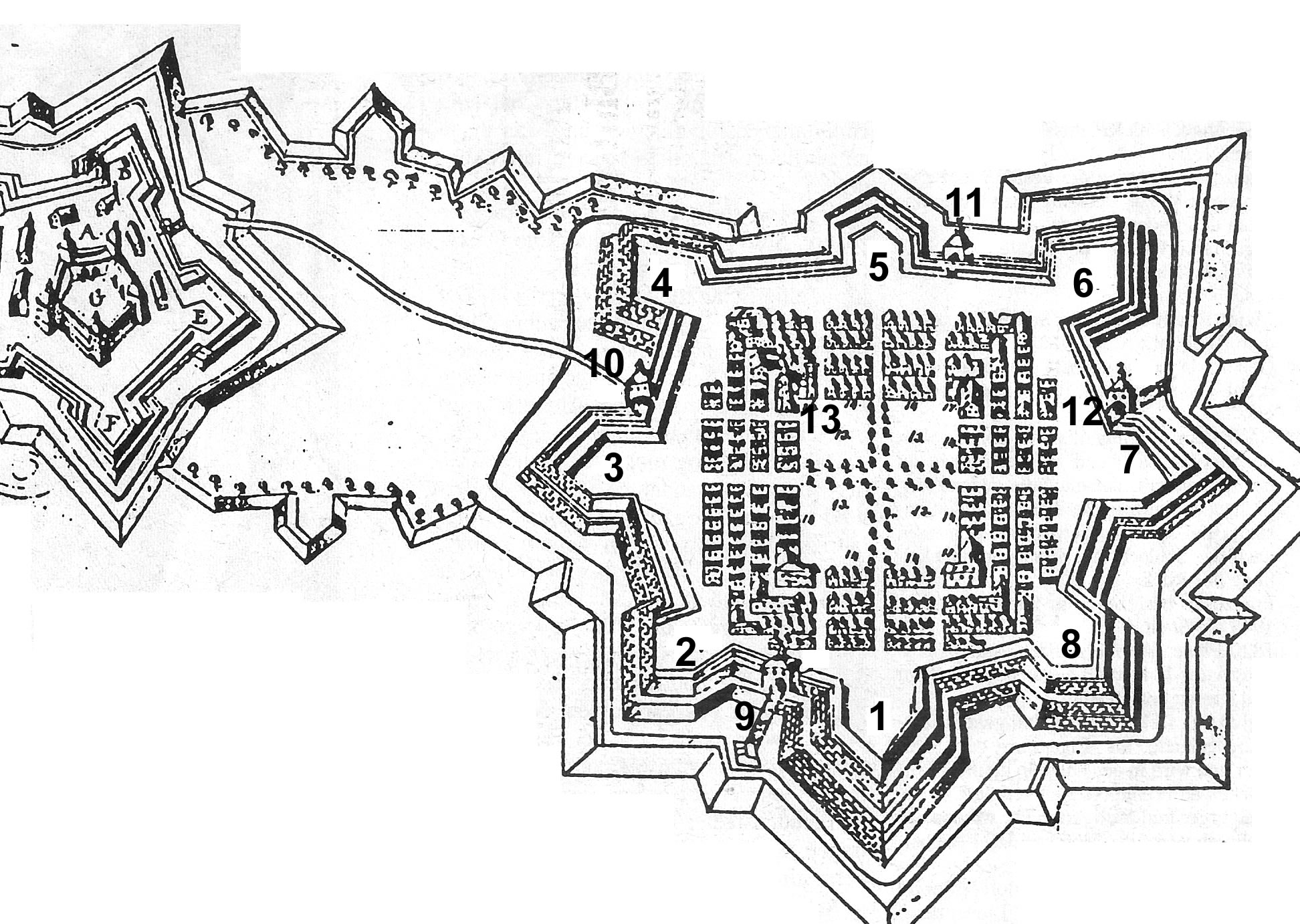

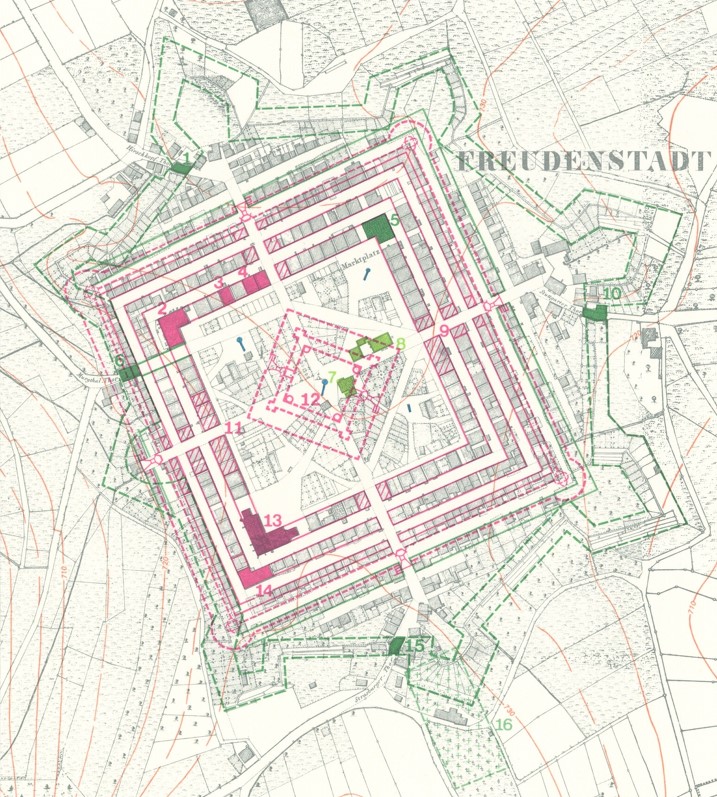

Die links abgebildete Darstellung von H. Bannasch

(3)

verdeutlicht, wie der Ausbau der "Festungsstadt

Freudenstadt" geplant war.

Auch die Lage der vier Stadttore ist deutlich zu

erkennen.

Die Bilder der Tore im Großformat

befinden sich in der Bildergalerie: "Geschichtliches".

Leider gibt es kaum Bildmaterial zu dem damals

erreichten Bauzustand. Aber es existieren

Beschreibungen, vor allem der vier Tore in der

Beschreibung des Oberamts Freudenstadt von 1858.

(5)

Sie

wurden mit dem heimischen roten Buntsandstein gebaut,

den der nahegelegene Steinbruch (heute neben dem

Facharztzentrum in der Straßburger Straße) lieferte.

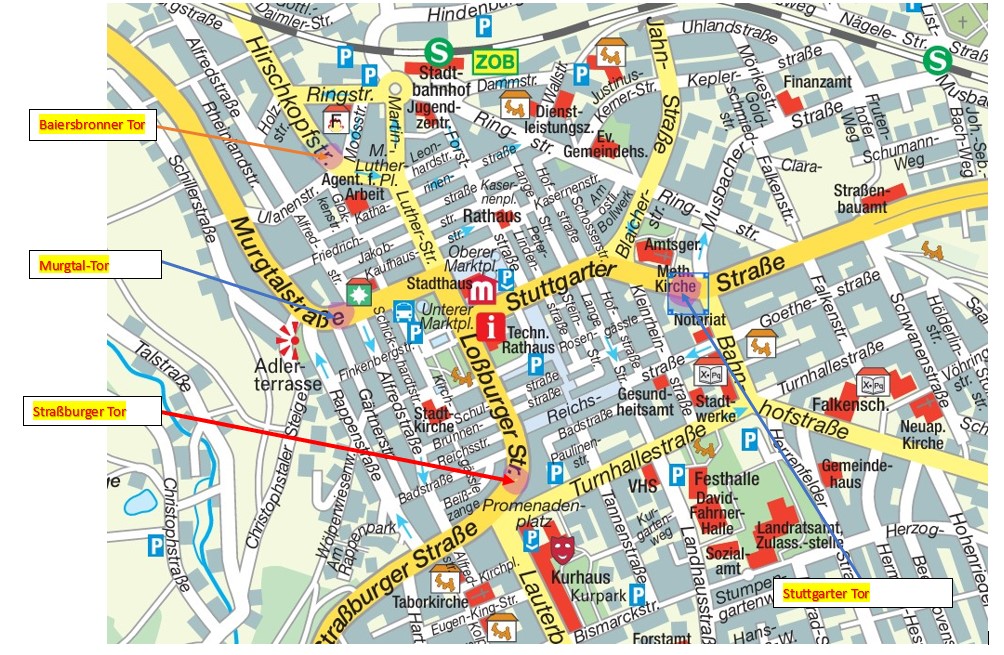

Ich habe die Standorte der Tore auf eine aktuellen

Karte der Freudenstädter Innenstadt (nebenstehend)

übertragen, damit man sich ein Bild von ihrer damaligen

Lage machen kann. Ihre Standorte markieren noch heute

die wichtigsten Verkehrsanbindungen von und nach

Freudenstadt. Genau deshalb sind die Tore

verschwunden;

sie standen dem zunehmenden Straßenverkehr im Wege.

verschwunden;

sie standen dem zunehmenden Straßenverkehr im Wege.

Die einzige Abbildung aller vier Tore hat uns

Manfred Eimer überliefert.

(2)

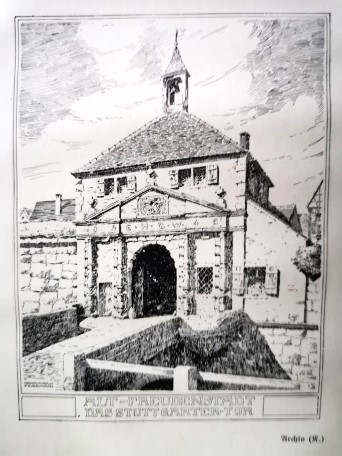

Das Stuttgarter Tor (Reihe: 1-links) abgebildet) im Osten war mit aus Stein gehauenen Kanonen- und Mörserläufen verziert und trug die herzogliche Inschrift E.H.Z.W. 1668 (für Eberhard Herzog zu Württemberg) sowie das württembergische und dettingsche Wappen. Es beherbergte außerdem oberamtgerichtliche Gefängnisse.

Das

Straßburger Tor (auch Loßburger- oder Süd -Tor)

genannt - (Reihe:2. vom links) im

Süden war

weniger reich verziert und erhielt dieselben Wappen

und die Inschrift 1678. Über dem Torbogen befand

sich eine vermietete Wohnung und jeweils ein Gefängnis

des Oberamts und des Oberamtsgerichts.

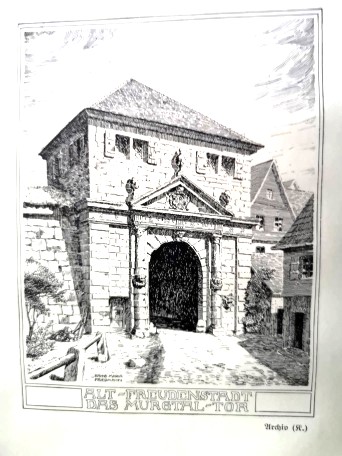

Das

Murgtal-Tor

(Reihe: 2. von rechts) im

Westen umfasste die

Wohnung des Oberamtsdieners und zwei Gefängnisse des

Oberamts Freudenstadt. Die Inschriften lauteten:

E.H.Z.W. 1631 auf der Außenseite und F.C.H.Z.W. 1681

auf der Innenseite. Dies entspricht den Initialen von

Friedrich Carl, dem Vormund von Herzog Eberhard Ludwig.

Das Hischkopf-Tor,

auch Baiersbronner Tor

genannt - (Reihe: ganz

rechts) im

Norden war

mit der Jahreszahl 1622 beschriftet und war das älteste

der vier Stadttore. Dort waren die Wohnung des

Oberamtsgerichtsdieners sowie drei Gefängnisse des

Oberamts untergebracht. Wenn wir von bis zu drei

Gefängnissen im Stuttgarter Tor ausgehen, dann

existierten in den Toren insgesamt zehn Gefängnisse,

bzw. Gefängniszellen. Wurde diese erstaunlich große

Anzahl wirklich gebraucht? Allerdings müssen wir

berücksichtigen, dass die meisten Zellen für das

"Oberamt" also für einen ganzen "Bezirk" vorgesehen

waren. Offensichtlich sah man es für notwendig an,

soviel Gefängnisraum bereitzustellen.

1820 wurde überlegt,

die "Festung Freudenstadt" zu einer Bundesfestung

auszubauen. Man entschied sich aber dagegen und deshalb

wurden 1870 die Stadttore zum Abriss verkauft und die

Reste der Festung dem endgültigen Verfall preisgegeben.

Zehn Jahre später war nur noch der Festungsdamm beim

heutigen Stadtbahnhof einigermaßen erhalten. Der zugehörige Wall

ist heute noch bei der Friedenskirche zu erkennen.

|

|

|

|

Was ist von all diesen markanten Bauwerken übrig geblieben? Die einzigen Fragmente stammen vom Straßburger (=Loßburger) Tor. Sie sind im Besitz der Kreissparkasse und wurden von dieser saniert. Man findet sie im Eingangsbereich der Stuttgarter Straße 29.

Links unten dazu ein Bild von und aus Google-Street-View.

Das Loßburger Tor wurde 1861 durch den Stadtbaumeister Wälde abgebrochen, weil es der Verlegung einer neuen Wasserleitung im Weg stand. Aber er nutzte vom Abbruchmaterial Ziersteine, zwei Vasen und zwei Fratzen mit Gucklöchern für die Säulen des Hoftores an seinem Wohnhaus. Die Fratzen sind auch auf dem Torbild von M. Eimer zu erkennen.

Ein Wappenstein mit Fratze wurde als einziger Rest des früheren Loßburger Tors in die Wand des Kurhauses eingesetzt. Es befindet sich an der langen Galerieseite außen (Lauterbadstraße). Es zeigt links das Wappen von Herzog Eberhardt (württembergische Hirschstangen, Rauten von Teck, Reichssturmfahne und die Barben von Mömpelgard). Rechts ist das Wappen seiner Frau, Maria Dorothea Sofie, geb. Gräfin von Öttingen.

Der Gasthof "Zur Burg" (unteres Hinweisschild), bei dem das Straßburger Tor einst stand, gibt es heute nicht mehr. Er befand sich in dem heutigen Gebäude der Volksbank, Loßburger Straße 23.

Die stilisierte Abbildung auf dem Hinweisschild mit dem Glockentürmchen weist eher auf das Stuttgarter Tor hin und nicht auf das Loßburger Tor, das kein Glockentürmchen hatte.

|

|

|

|

Neuste Technik mit Künstlicher Intelligenz ermöglicht es uns heute anschauliche Bilder der Tore nachträglich zu erstellen. Wir können hier nachvollziehen, wie die Tore ungefähr ausgesehen und welche Wirkung sie auf die Besucher der Stadt gehabt haben.

Natürlich stimmen dabei nicht alle Details, doch der Gesamteindruck dürfte annähernd erreicht sein. Im Vergleich dazu ein Tor aus Soest um 1525 - siehe obere Reihe ganz rechts.

Die Bilder kann man im Großformat anschauen, wenn man sie mit der rechten Maustaste anklickt und die Option wählt: Bild im neuen TAB öffnen.

|

|

|

|

Es existiert eine Lithographie von Friedrich Bothner nach F.Schnorr von 1837, die Freudenstadt von der Suedwestseite zeigt und auf der die Stadttore (noch) zu erkennen sind.

|

Auf der Ausschnittsvergrößerung sind die Tore markiert - von links nach rechts: Murgtal - Baiersbronner - Loßburger - Stuttgarter - Tor.

Der alte Friedhof befand sich damals noch unterhalb des Loßburger (Straßburger) Tors. Siehe rechter Rand.

|

Für eine vergrößerte Ansicht: Rechte Maustaste - Bild im neuen TAB öffnen!

Letzte Änderung: 14.07.2025

Quellen:

Wikipedia

Manfred Eimer: Geschichte der Stadt Freudenstadt, Oskar Kaupert, Freudenstadt, 1937-

Alle Torbilder sind hier zu finden. https://www.leo-bw.de/detail-gis/-/Detail/details/DOKUMENT/kgl_atlas/HABW_04_11_Freudenstadt/Grundrisse+neuzeitlicher+St%C3%A4dte+II%0AFreudenstadt

https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6829/1/Klaiber_Der_fuerstlich_wuerttembergische_Baumeister_Matthias_Weiss_1929.pdf

https://de.wikisource.org/wiki/Beschreibung_des_Oberamts_Freudenstadt/Kapitel_B_1

Freudenstädter-

Marktplatz-Geschichten

Abschnitt 1_2:

Stadtbefestigung und Tore

Nächster Abschnitt: 1_3:

Stadt im Quadrat

Verantwortlich: © Volker Krafft