Nach dem Chronisten verblieben

also nur noch 12 Jahre von ca. 100, die er als "normale", bzw.

"erwartbare" Jahre beschreibt, im Gegensatz dazu vermeldet er 93

negative Ereignisse (Phänomene) in den anderen Jahren.

Leider ist nicht vermerkt, welches Schicksal die

siamesischen Zwillingen von 1542 erlitten haben.

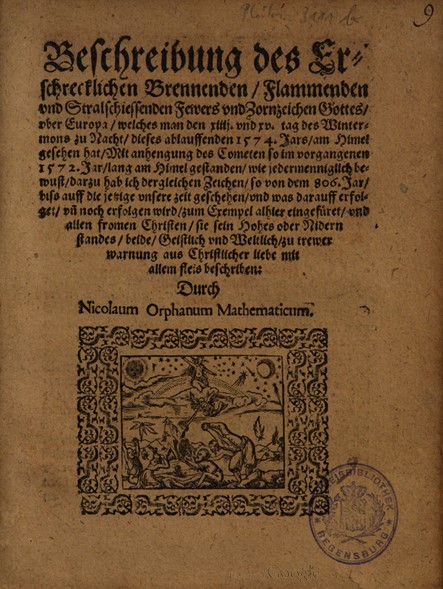

Besonders hervorheben muss man den Kometen

"C/1577 V1"

der um den

Jahreswechsel 1577/1578 auch am Tage mit

dem bloßen Auge gesehen werden

konnte. Er wird aufgrund seiner außerordentlichen Helligkeit zu

den „Großen Kometen“ gezählt. Er war ein besonderes

Studienobjekt von Tycho Brahe.

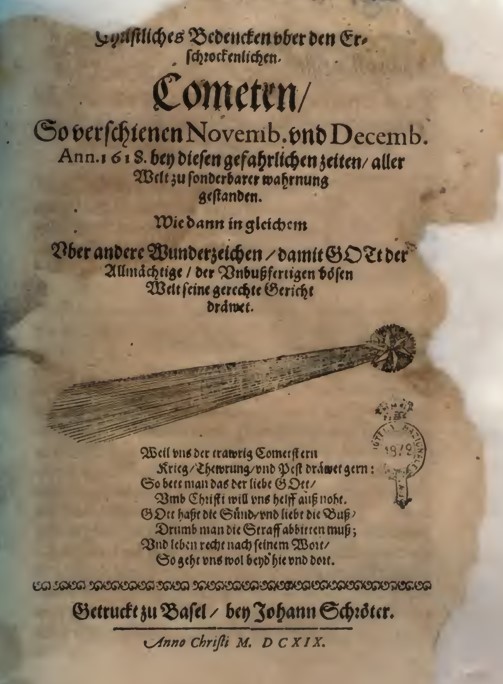

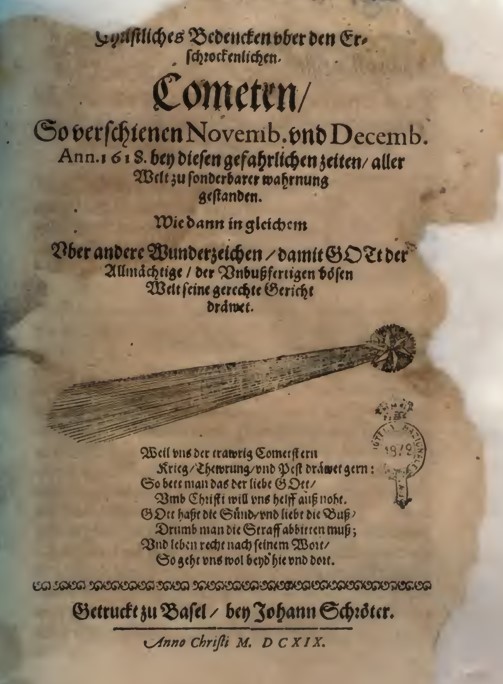

Auch der

Komet "C/1618 W1" konnte in den Jahren 1618 und 1619 mit

dem bloßen Auge gesehen werden. Er wird aufgrund seiner

außerordentlichen Helligkeit und seines bis zu 90° langen

Schweifs auch zu den „Großen Kometen“

gezählt.(2)

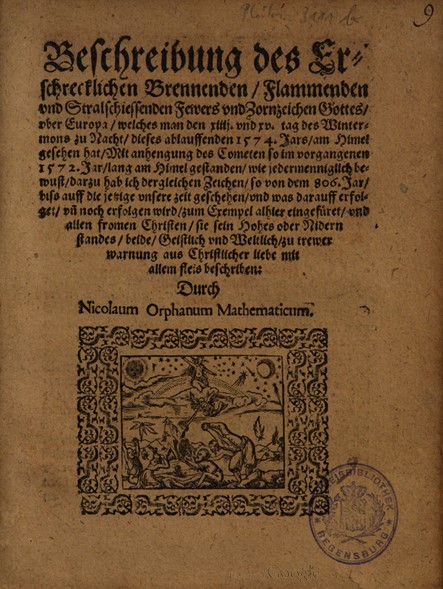

Auf manche Ereignisse folgten prompt Schriften zur Ermahnung

aller zum "christlichen, bußfertigen Leben" um dem Zorn Gottes zu entgehen.

Hier sind links und rechts solche Reaktionen auf die Jahre 1572, 1574 und

1618 abgebildet.

Auf manche Ereignisse folgten prompt Schriften zur Ermahnung

aller zum "christlichen, bußfertigen Leben" um dem Zorn Gottes zu entgehen.

Hier sind links und rechts solche Reaktionen auf die Jahre 1572, 1574 und

1618 abgebildet.

Die Kometen werden darin als Zeichen für Tod, Veränderungen und

bevorstehenden Krieg

gedeutet.

Das starke

Erdbeben im Jahre 1601

ging von Unterwalden (nahe der Stadt Luzern) aus. Es wird

auf Magnitude 5.8 geschätzt und ist damit eines der stärksten

Erdbeben in der Geschichte der Schweiz. Es verursachte schwere

Schäden und Erdrutsche. Auch im Raum Konstanz kam es zu

Gebäudeschäden. Es war auch in Süddeutschland zu spüren und

hatte wahrscheinlich kleinere Nachbeben zur Folge. Sattler

beschreibt zusätzlich ein Beben vom 10. September 1603, bei dem der "Neue Bau"

in Stuttgart, begonnen 1599, wieder einstürzte.(3)

Natürlich konnte man sich damals

einen "Blutregen" (1623 - Niederschlag mit Saharastaub vermengt)

nicht erklären. Genauso wenig das Entstehen von Blutwasser

(1583 - in Beilstein), das entweder durch Ausschwemmungen im roten

(Heilbronner) Sandstein oder durch

Mikroalgen der Art "Haematococcus pluvialis"(4) entstanden sein

muss. Diese Mikroalgen bilden sich in ausgetrockneten Gewässern

und werden als Staub mit dem Wind verweht, um irgendwo anders mit

dem Regen wieder auf dem Boden zu landen. Dabei traut man ihnen

auch längere Reisen zu.

Allein schon der große Brand in Stuttgart (1574), dem 74 Häuser

zum Opfer fielen, löste

die damals gängige Reaktion aus, dass man nämlich eine "Hexe" als

Verursacherin suchte, natürlich auch fand und verbrannte.

Ähnliches ereignete sich in Schiltach 1590, das 1533 schon

einmal durch ein Feuer total zerstört worden war. Lesenswertes

dazu findet man bei Hans Harter: "Der Teufel von Schiltach" -

mit zahlreichen Quellenangaben - hier im Internet abrufbar: (7)

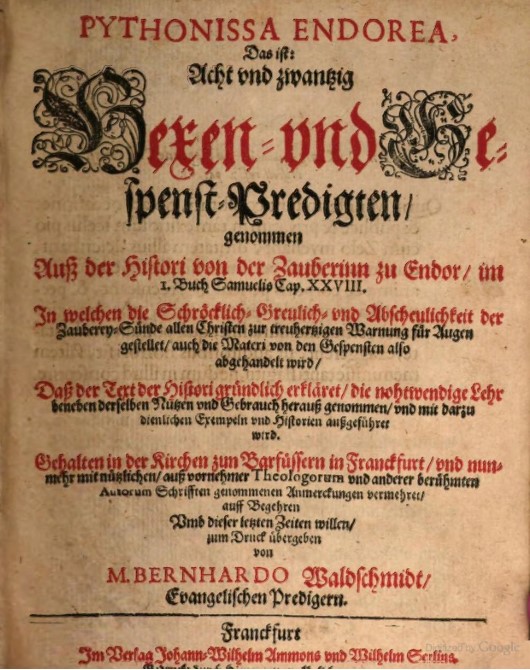

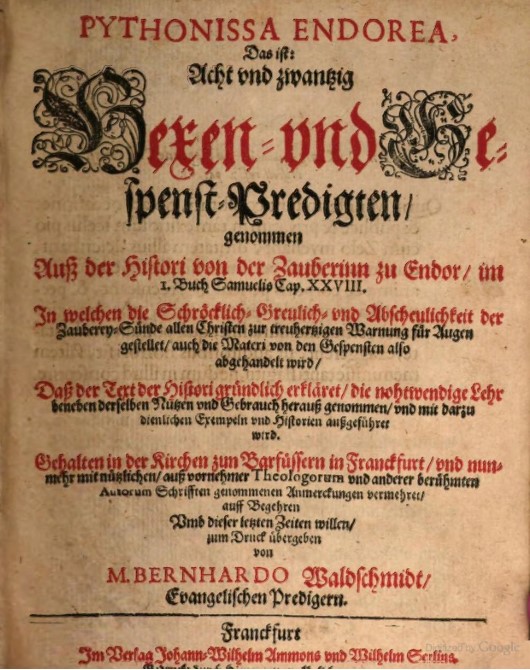

Diesem Vorgehen boten auch die Kirchen beider Konfessionen

keinen Einhalt. Im Gegenteil: Zahlreiche Predigten dieser Zeit

bezeugen, dass der Hexenwahn auch von den Kanzeln herab

legitimiert wurde. Überall lauerte der "Böse". Dazu findet man

zahlreiche Quellen. Eine sei hier dargestellt:

In der links stehenden Sammlung von M. Bernado

Waldschmidt, Evangelischer Prediger aus dem Jahr 1660 sind

nicht weniger als 28 Predigten zu Thema "Hexen und Gespenster"

vereint. Dies ist nur eines von zahlreichen Beispielen aus

der Zeit um 1600.

Allen Predigten haben eine Gemeinsamkeit: Sie liefern mit Berufung auf Texte aus

dem Alten Testament zahlreiche Begründungen dafür, warum

"Hexen" und alle anderen "Unholde" getötet, meist verbrannt

werden müssen. Nur dieses Vorgehen wird als "die gerechte Strafe"

für Hexen angesehen. Anders

kann dem Wirken des Teufels nicht begegnet werden.

So erhält der Begriff der "Ausrottung" in diesen Zeiten eine Legitimation durch

die "Religion" und dieses Denken wirkte noch jahrhundertelang nach - bis zum Holocaust.

In der Regel berufen sich die "Seelsorger" unter anderem auf das 2. Buch Mose,

XXII, Vers 18 und zitieren: "Eine Hexe sollst du nicht leben

lassen"!

Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch

das Wetter verantwortlich sind, wird durch die

"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel

entschieden.

Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch

das Wetter verantwortlich sind, wird durch die

"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel

entschieden.

Die Gegner des Hexenglaubens fochten einen jahrhundertelangen

Kampf, um eine Wende im Gedankengut des Volkes zu erreichen.

Einer der ersten von ihnen war Johann Weyer (1515-1585), der Leibarzt des

Herzogs Wilhelm III. von Jülich-Kleve-Berg. Weyer war ein Rufer im

Streite gegen Aberglauben, Grausamkeit und unaufhörliche

Rechtsmorde. Seine

1563 erstmals gedruckte Dämonologie "De

praestigiis daemonum" („Von

den Blendwerken der Dämonen“) wurde zum

Grundlagenwerk für alle Gegner der Hexenprozesse.

Weyer war auch einer der ersten, die sich gegen den Hexenhammer wandten.

Näheres findet man bei Wikipedia und hier:(5)

Als früher Kämpfer gegen Hexenwahn

und Folter muss auch Anton Praetorius (1560-1613), badischer

Pfarrer in Laudenbach an der Bergstraße, genannt werden. Er hat

zahlreiche Schriften gegen Folter und Hexenprozesse verfasst.

Dabei schrieb er bis 1602 unter dem Pseudonym seines Sohnes

"Johannes Scultetus", erst danach traute er sich,

seinen wahren Namen zu benutzen.(6)

Auch die Bewertung der Himmelsereignisse änderte sich nur sehr

langsam.

Ausgehend von Johannes Keplers Mentor, Michael Maestlin

(1550-1631), Keppler selbst (1571-1630 ), Tycho

Brahe(1546-1601), Galileo Galilei(1564-1641) und Isaac Newton

(1642-1726) setzte sich allmählich eine neue Sichtweise zu

allen Erscheinungen am Himmel durch.

Sie alle entwickelten die Erkenntnisse von Nikolaus Kopernikus

(1473-1543) und sein heliozentrisches Weltbild weiter, dessen Werk noch 1616 von der Kirche verboten

wurde. Kopernikus selbst musste als gebrandmarkter

"Gotteslästerer" um sein Leben fürchten, denn die Kirche wollte

weiterhin das Monopol auf die Deutung von "Gottes Wille und

Werk" behalten.

Das Verbot von 1616 wurde erst 1835 zurückgenommen.

Andere hatten nicht soviel Glück.

Giordano Bruno (1548-1600), der sich wohl als erster ein

"grenzenloses Universum" vorstellte und der Gott in allen

Dingen der Natur wähnte (diese Vorstellung wird später

"Pantheismus" genannt), wurde für dieses Gedankengut im Jahr

1600 als "Ketzer" von der Kirche hingerichtet.

Letzte Änderung: 08.05.2025

Quellen:

(1)

Narcisso Schwelin: Chronik mit einer

7-seitigen Beschreibung der Stadt Stuttgart, sonst mit dem

Schwerpunkt der Wirtschaft und Weinbau und ab S. 546 die Beschreibung der

köstlichen Suauerbronnen im Lande :Deinacher Saurbrunn,

Wunder-Brunn zu Boll, Göppinger Saurbrunn,

Ebenhauser-Sauerbrunn, Wild-Bad, Zeller- Bad, Sultz-Waser bey

Cantstatt, Bläsi-Bad bei Tübingen.

Internetadresse:

https://books.google.de/books?id=u34AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

(2)

Wikipedia

(3)

https://books.google.de/books/about/Geschichte_des_herzogthums_W%C3%BCrtenberg_u.html?id=3GxHAAAAYAAJ&redir_esc=y

Google-Books stellt dankenswerter Weise die älteste verfügbare Gesamtübersicht

zur Verfügung.

C.

F. Sattler, 1772 :

Geschichte des herzogthums Würtenberg unter der regierung der herzogen,

Bände 5-6, Seite 255

(4)

Wikipedia: Siehe Blutregenalge

(5)

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/inkur/nr_magazin_22_2016_01.pdf

(6)

https://regionalia.blb-karlsruhe.de/files/38/BLB_Hegeler_Praetorius.pdf

Dieter Kasang

https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/klimawandel/kleine-eiszeit-746676

(7)

/https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Themen/Hexenforschung/Themen_Texte/Regional/Teufel_komplett.pdf

oder:

http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/thementexte/regionale-hexenverfolgung/art/Der_Teufel_von/html/ca/49001e0343/

Bilder:

Bild_2_links: Verbindung von Tod, Türkenkrieg und Komet,

Wikipedia

Bild_3_rechts: Nürnberg, 1618, Wikipedia

Bild_4_rechts: Heidelberg, 1618, Wikipedia

Hier

werden die Jahre von 1543 bis 1638 ausgewählt, weil es danach eine kurze Stabilität des

Wetters gab. Ich versuche mit meiner Darstellung die Dichte der "Notjahre"

sichtbar zu machen. Die Zahlen in Klammern summieren die

Schadensjahre des gewählten Zeitraumes.

Hier

werden die Jahre von 1543 bis 1638 ausgewählt, weil es danach eine kurze Stabilität des

Wetters gab. Ich versuche mit meiner Darstellung die Dichte der "Notjahre"

sichtbar zu machen. Die Zahlen in Klammern summieren die

Schadensjahre des gewählten Zeitraumes.

Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch

das Wetter verantwortlich sind, wird durch die

"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel

entschieden.

Der Streit, ob Gott oder der Teufel für die Verheerungen durch

das Wetter verantwortlich sind, wird durch die

"Verantwortlichkeit der Hexen" eindeutig für den Teufel

entschieden.