Freudenstadt - die Stadt im "Quadrat"

Was zur "Planstadt" geführt hat

|

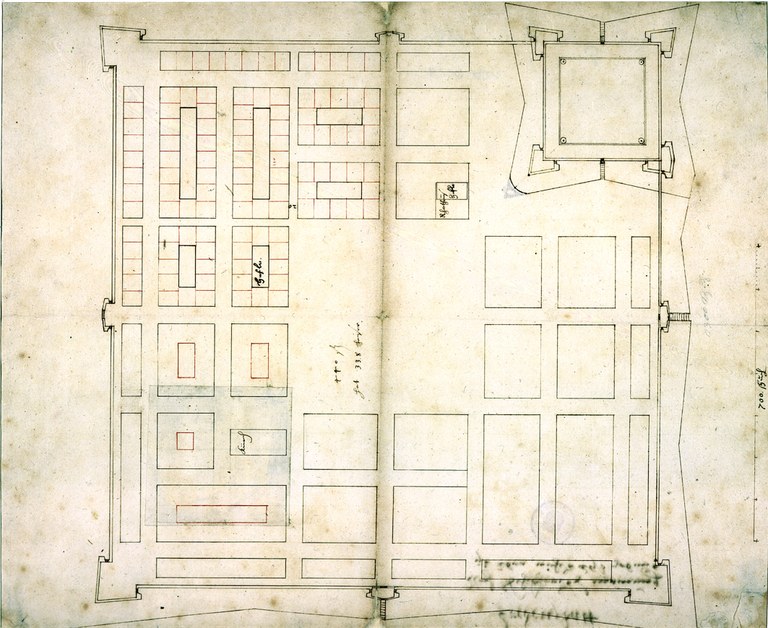

Schickhardts erster Entwurf (Bild_1) für die "Stadt ob Christophstal", sein "eigenes" Konzept, war zwar auch quadratisch aufgebaut, basierte also auf einem Planquadrat, das wiederum in neuen Quadrate unterterteilt war. Aber dieser Entwurf war trotzdem an den realen Lebensumständen für die zu erwartenden Bewohner orientiert:

Die

Mitte ist als Raum für Begegnung und Handel dem großen Marktplatz

zugeordnet, das Schloß ist in ein Eckquadrat zur Ergänzung der Stadtmauer

gesetzt, das Rathaus liegt direkt am Marktplatz, die Häuser sind zu

unterschiedlich großen Blöcken zusammengefasst und haben einen Hof oder ein

Gärtchen. Die Kirche befindet sich in der Fortsetzung der Diagonalen von

Schloß und Markt. Nur an der inneren Stadtmauer ist ein Stück Zeilenbebauung

vorgesehen.

Die

Mitte ist als Raum für Begegnung und Handel dem großen Marktplatz

zugeordnet, das Schloß ist in ein Eckquadrat zur Ergänzung der Stadtmauer

gesetzt, das Rathaus liegt direkt am Marktplatz, die Häuser sind zu

unterschiedlich großen Blöcken zusammengefasst und haben einen Hof oder ein

Gärtchen. Die Kirche befindet sich in der Fortsetzung der Diagonalen von

Schloß und Markt. Nur an der inneren Stadtmauer ist ein Stück Zeilenbebauung

vorgesehen.

Mit diesem Konzept, das Schickhardt als sein eigenes ansieht, war aber Herzog Friedrich nicht zufrieden. Es entsprach nicht den Vorstellungen eines Fürsten, der wollte, dass "seine neue Stadt", seine "Person und seine Herrschaft" symbolisiert wird. Er wollte eine "Idealstadt" nach seinen Vorstellungen, die seinem Repräsentationsbedürfnis gerecht wird.

Es gilt zwei Fragen zu beantworten:

1. Wie kam Schickhardt auf die Grundform des Plan-Quadrats?

2. Von welchen Vorlagen war Herzog Friedrich inspiriert, als er sein Konzept durchsetzte?

Zu 1:

Begierig auf neues Wissen hatte Heinrich Schickhardt auf der Italienreise 1599 viele Anregungen in seinem Reisetagebuch festgehalten und skizziert. Er zeigte großes Interesse an der städteplanerischen Pionierarbeit und den ingenieurtechnischen Entwicklungen, die man zu dieser Zeit in Italien bestaunen konnte. Aber eine rein "quadratische" Stadt war nicht dabei. Allerdings lobte er immer wieder die "Ordnung" in den oberitalienischen Städten. Er schreibt in der Beschreibung seiner 2. italienischen Reise von 1599/1600 über Ferrara:

"Es hat das Ansehen, alsz seye dise Statt umb viel erweittert und die Gassen in besserer Ordnung weder zuvor angelegt worden. Am größten theil der Statt aber, beson ders in der gegne umb den neuer. Marckt, hat es schöne gerade lange weite Gassen . . . alles schnurgerade ... in so schöner Ordnung gebawt, das es eine Lust zu sehen ist".

Oder über Livorno lesen wir: "Alle Häuser der Neuwen

Staat hatt der Grosshertzog Schön und lustig, auch alle einander gleich

anzusehen, in seinen kosten erbauwen lassen".

Das Wissen um die regelmäßigen italienischen Stadtplanungen gehörte zur

Bildung des Architekten seiner Zeit, und dieses Wissen konnte man nicht nur

durch Reisen erwerben, man findet es auch in Werken italienischer und

französischer Theoretiker. Diese waren in Schickhardts Bibliothek zahlreich

vertreten, so z.B. Palladio, Serlio, du Cerceau, de Lorme, Barozzi, Lorini,

Maggio, de Marchis, auch kannte er die Werke des französischen Festungs- und

Städtebauers Perret.

Eine zweite Möglichkeit ergibt sich aus der Nachbarschaft von Herrenberg und Calw. Schickhardt war in Herrenberg geboren, in Calw "Ulrich Rülein", (* 1465 in Calw -† 1523 in Leipzig), der Mathematiker und Entwerfer der Bergstadt "Marienberg" in Sachsen. Die Gründungsurkunde ist von 1521.

Marienberg wurde nach einem regelmäßigen, fast quadratischen Plan gestaltet, auch mit zentralem Marktplatz und Kirche und ebenfalls mit einer Blockbebauung.

Somit wurden Marienberg und Freudenstadt die ersten völlig regelmäßigen Stadtanlagen in Deutschland.

Marienberg ist die wohl früheste bis heute erhaltene Idealstadt-Anlage nach dem Vorbild der italienischen Renaissance nördlich der Alpen. Die Stadtanlage zeigt faszinierende Regelmäßigkeit und Weite. Man darf getrost annehmen, dass Schickhardt am Werk seines Landsmannes

interessiert war. Zudem hatten sich beide Städte mit den Problemen des

Bergbaus auseinanderzusetzen.

seines Landsmannes

interessiert war. Zudem hatten sich beide Städte mit den Problemen des

Bergbaus auseinanderzusetzen.

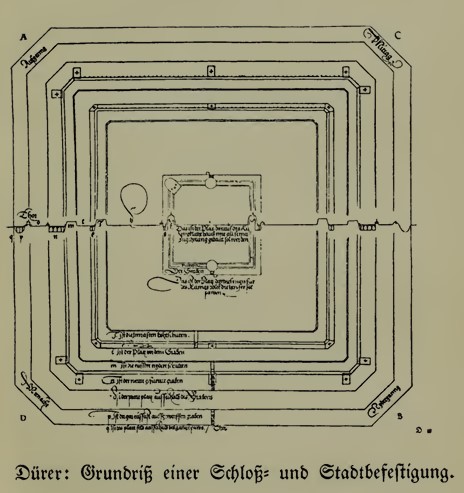

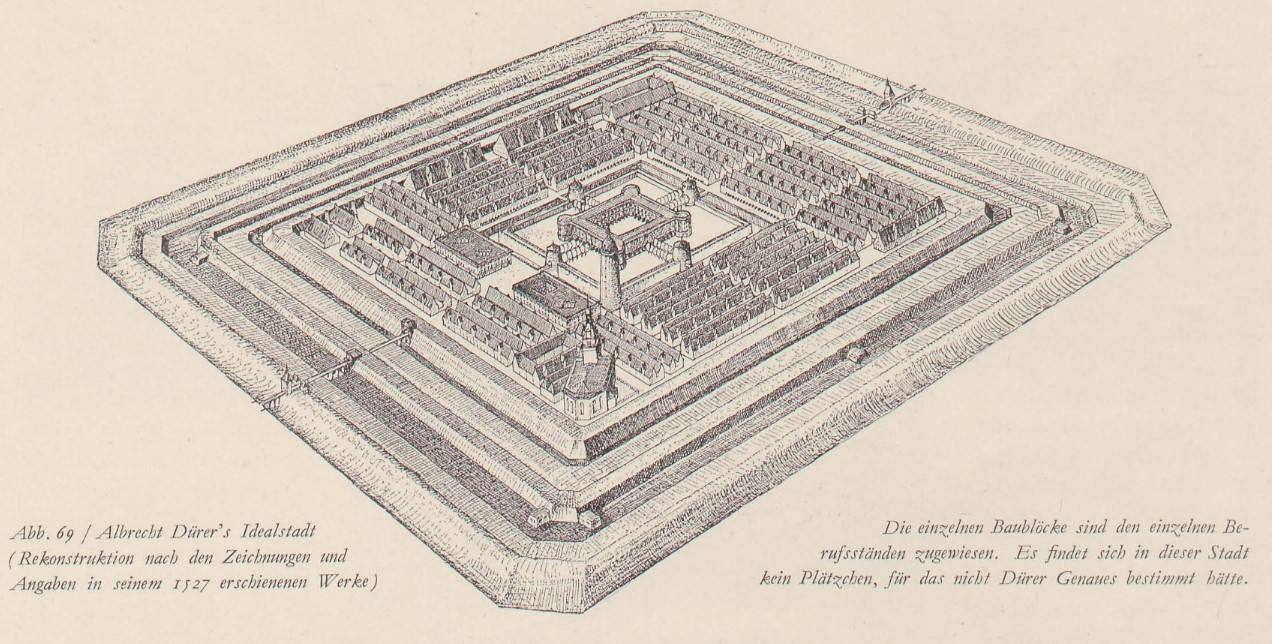

Der

dritte Zugang ergibt sich durch Albrecht Dürers (1471-1528)

"Befestigungslehre" (4) von 1527, die Schickhardt ebenfalls bekannt war. Darin ist die genaue Beschreibung und Illustrierung

einer Stadtanlage enthalten, die auf einem quadratischen Grundriss basiert,

einen Platz im Mittelpunkt hat und ein Schloss enthält. Die

Stadtareale sind mit einer Zeilenbebauung gestaltet, Rathaus, Markt und

Adelhäuser befinden sich in der Nähe des königlichen Schlosses. Alles ist

hierarchisch und funktional geordnet. Sehr wahrscheinlich findet man hier den

Ausgangspunkt für den ersten Entwurf des Stadtplans von Freudenstadt.

Elf Jahre vor Dürers Befestigungslehre war 1516 die Beschreibung der Städte von

"Utopia" erschienen. In diesem Werk hat Thomas Morus, der Staatsmann und Humanist (1478–1535), eine ideale Gemeinschaft entworfen.(3) Dies war der Vorläufer für viele spätere Wunschbilder für eine bessere Welt. Auch Dürer muss davon beeinflusst worden sein. So gesehen kann man die Entwicklung der Idee für eine Planstadt Freudenstadt bis auf Thomas Morus zurückverfolgen.

Zu 2:

Von welchen Vorlagen war Herzog Friedrich inspiriert, als er sein Konzept durchsetzte?

Der quadratische Stadtgrundriss mit dem Schloss im Zentrum und die um das Zentrum in Reih’ und Glied stehenden Häuser können als Sinnbild für einen absolutistischen Staat gesehen werden.

Der Herzog wollte sich wahrscheinlich eine "private" Residenz schaffen, die seinen Idealvorstellungen eines Staates entspricht. Er wollte diese zur steingewordenen, erlebbaren Realität für jeden Besucher und Bewohner der Stadt werden lassen.

Der Wille des Fürsten äußert sich nicht nur in

Form von Gesetzen und Abgaben sondern auch in der Regelung des Lebensraumes

der Stadtbewohner. Dabei steht er (durch sein Schloss)

im Mittelpunkt. Die

Häuser sind so angeordnet, dass alle Augen auf ihn, die Mitte, gerichtet (und auf die

Kloaken der davor stehenden Häuserreihe) sind.

Dabei

ist es ihm nicht wichtig, dass durch diese Anordnung wesentliche Bereiche

des realen Lebens der Bewohner beeinträchtigt werden. Die Bürger haben nun

keine Möglichkeit in einem Gärtchen Gemüse anzubauen, sie wohnen eng

aufeinander, was die Brandgefahr deutlich erhöht, die einzelnen Zünfte sind

nicht mehr zusammengefasst und sollte das Schloss gebaut werden, ist der

Handel und Markt aus der Mitte der Stadt verdrängt. Kleinviehhaltung und

Versorgung ist deutlich erschwert und die Düngerplätze verursachen eine

permanente Stadtverschmutzung. - An Abwasserprobleme mag man dabei garnicht

denken. Schickhardt hat dies wohl auch erkannt und deshalb (sich

entschuldigend) von "Friedrichs Plan" gesprochen!

Wie ist Friedrich auf diese Anordnung gekommen?

Während der Errichtung von Freudenstadt hat der protestantische Franzose Jacques Perret (* zwischen 1540 und 1545 in Chambéry (Savoyen) † zwischen 1610 und 1619) eine seltsame Sammlung von Entwürfen von Idealstädten veröffentlicht. Sie enthielt u.a. quadratische Stadtgrundrisse mir einem im Zentrum übereck aufgestellten "grand pavillon Royal".

Da Schickhardt diese Werk besaß, könnte es für die entscheidende Planänderung von Freudenstadt bestimmend gewesen sein.(1)

Eine Stadtanlage mit quadratischem Grundriss war aber schon 1544 von Girolamo Marini (* um 1500; † 22. Juni 1553) auf Befehl von König François I. in Vitry-le-François (Marne) umgesetzt worden. Also existierten schon vor Perret in Frankreich die Ideen für eine Plan-Quadrat-Stadt mit einem zentralen "königlichem Mittelpunkt".(1)

Die Vermutung liegt nahe, dass dies auch Herzog

Friedrich bekannt war und dass er Schickhardt den Auftrag gab, sich an

diesem Vorbild zu orientieren.

Vitry-le-François war im Jahr 1544 völlig zerstört worden. Die Stadt wurde jedoch nicht genau an alter Stelle sondern etwas nordöstlicher wieder aufgebaut. Im Jahr 1626 hatte die geometrisch angelegte neue Stadt etwa 11.600 Einwohner.

Der Gründungsgedanke für Freudenstadt darf nicht nur als Möglichkeit für Ansiedlung von Bergleuten und für prostestantische Flüchtlinge zurückgeführt werden. Er kann auch nicht durch rein militärische Überlegungen begründet werden. Offensichtlich spielten hier viele Faktoren zusammen. Einer davon war wohl auch der fehlende Ausgangspunkt für die Schwarzwald-Überquerung, andere Faktoren waren wirtschaftlicher Natur.

Die Umsetzung aber in Form einer "Planstadt" war von Anfang an vom Gedankengut Herzog Friedrichs durchdrungen, der seiner absolutistischen Herrschaftsform einen baulichen Ausdruck verleihen wollte.

Letzte Änderung: 22.08.2025

Bilder:

Der erste Entwurf zu Freudenstadt von Heinrich Schickhardt, 1599-1604

(Wikimedia Commons)

Bild_2

Marienberg -

Tourismusinformation

Bild_3

Aus:

https://archive.org/download/drersbefestigu00waet/drersbefestigu00waet.pdf

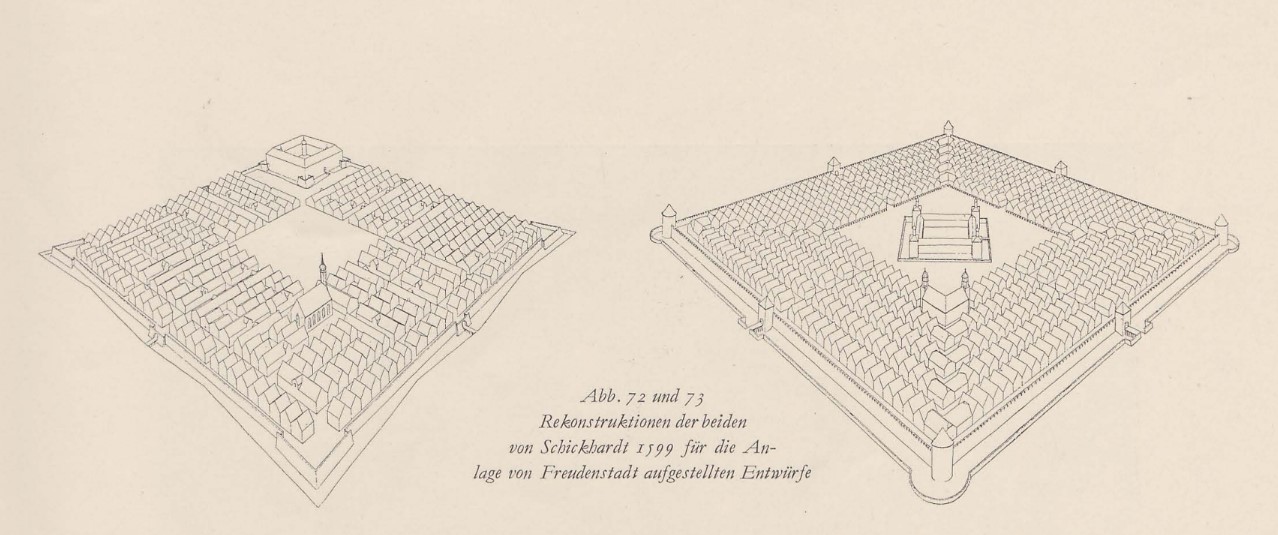

Bild_4+5

Münter: Geschichte der Idealstadt

https://archive.org/details/pbc.gda.pl.Od_17031_1_2_5in/mode/2up?q=Idealstadt

Bild_6

Aus:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8440450f/f1.item

Bild_7

Tourismuszentrale

Vitry-le-François

Quellen:

Hanno-Walter Kruft: Städte in Utopia - Die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zwischen Staatsutopie uns Wirklichkeit, Verlag C.H. Beck, München, 1998

Fabian Kneule

Max Weber Stiftung, 7. Oktober 2014 -

https://mws.hypotheses.org/19269

Thomas Morus: Utopia

Erstdruck 1516 unter dem Titel: Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia („Ein wahrhaft goldenes Büchlein, nicht minder heilsam als unterhaltsam, Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia“)

Kann hier nachgelesen werden -

https://www.gutenberg.org/files/26971/26971-h/26971-h.htm

- oder hier:

http://www.linke-buecher.de/texte/romane-etc/Morus--%20Utopia.pdf

Albrecht Dürers "Befestigungslehre" findet man u.a. hier:

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/waetzoldt1916/0015/image,info

|

Freudenstädter-

Marktplatz-Geschichten Abschnitt 1_3: Stadt im Quadrat Nächster Abschnitt: 2_1: Glückwünsche an den Herzog |

|

|

|

Verantwortlich: © Volker Krafft |

Seite im pdf-Format: Link

Besucher seit 22.08.2025: 0000412

Online: 1