Das verinnerlichte Konzept absoluter Gewalt

Wie Friedrich I. seine Herrschaft verstand

|

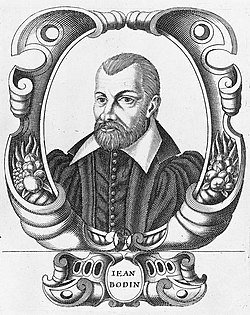

Friedrich war ein belesener und gebildeter Mann. Er war auch bestens mit den französischen Verhältnissen, der französischen Sprache und den geistigen Strömungen seiner Zeit vertraut. Deshalb kannte er auch mit Sicherheit die Schriften von Jean Bodin (* 1530 in Angers; † 1596 in Laon).

Zwei Werke dieses Staatsrechtlers und

Befürworters der Hexenverfolgung

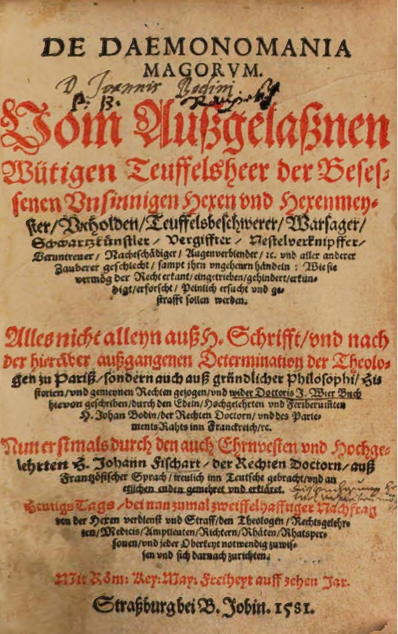

Das erste 1580 in Straßburg erschienene Werk "Démonomanie" (De Daemonomania Magorum - oder: "La Démonomanie des sorciers") ist in vier Teile untergliedert und behandelt die juristische Fixierung des Hexen- und Zauberbegriffs, wobei der letzte Teil des Buches, die Probleme des Inquisitionsverfahrens und der Strafregelung erläutert.

Links: Die Titelseite einer deutschen Übersetzung, erschienen 1581.

Es wurde in vier Sprachen übersetzt und diente zahlreichen Richtern in Hexenprozessen als Handbuch und Nachschlagewerk.

Erinnern wir uns: Friedrich übernahm sein Grafen-Amt im Jahr 1581 und im Jahr darauf wurden am 24. Oktober in Mömpelgard 44 Weiber und drei Männer, später noch weitere verbrannt oder hingerichtet.

Siehe den Beitrag "Hexengeschichten".

Wie auch andere zeitgenössische Autoren äußerte sich Bodin kritisch über das Zaudern der Richter, die seiner Einschätzung nach nicht hart genug gegen die Hexen vorgingen. Dieses war in seinen Augen zum einen auf die damals uneinheitlichen Prozessregeln in Frankreich, zum anderen auf die Zweifel mancher Richter an der Existenz von Hexen und Zauberei zurückzuführen.

Bodin betrachtete es als seine Aufgabe, die Richter von der großen Gefahr zu überzeugen, die Hexen und Zauberer für die Gesellschaft darstellten. Gleichzeitig wollte er die Obrigkeit zu strengeren Hexenverfolgungen bewegen.

Auch er versuchte, wie andere Autoren und / oder Geistliche mit Verweis auf zahlreiche Bibelstellen, nachzuweisen, dass Hexerei und Magie schon immer als Verbrechen eingestuft worden waren.

Aus der Überzeugung, dass Hexerei das schwerste Verbrechen überhaupt darstellt, entwickelte Bodin die Forderung, dass eine Hexe härter bestraft werden müsse als zum Beispiel ein Mörder. Erkennen könne man Hexen unter anderem an Hexenmalen oder an ihrer Abstammung.

Gründe, eine Hexe zu verurteilen sind für Bodin ...

1) ...Gottes Zorn zu beschwichtigen, um seine Gnade zu erhalten,

2) ...um andere Übeltäter abzuschrecken,

3) ...um diejenigen zu schützen, die nicht mit der Zauberei in Verbindung gekommen waren,

4) ...um die Zahl der Übeltäter zu mindern,

5) ...um den anständigen Zeitgenossen ein sicheres Leben zu bieten und

6) ...um das Böse zu bestrafen.

Wir erkennen das gleiche Gedankengut, das auch den Hexenhammer geprägt hat. (Siehe den Beitrag "Hexengeschichten".)

Ähnlich wie

der Hexenhammer hat auch Bodins Buch ein hohes Maß an Popularität gefunden und eine

neue Welle an Nachfolgeliteratur heraufbeschworen.

Dass Friedrich dieses Buch kannte und sich auch danach verhielt, zeigen die Hinrichtungen seiner "Goldmacher" und der "Hexen" in Mömpelgard, Freudenstadt und in Sulz.

Jedesmal hätte er als oberster "Souverän" auch anders (gnadenvoller) entscheiden können.

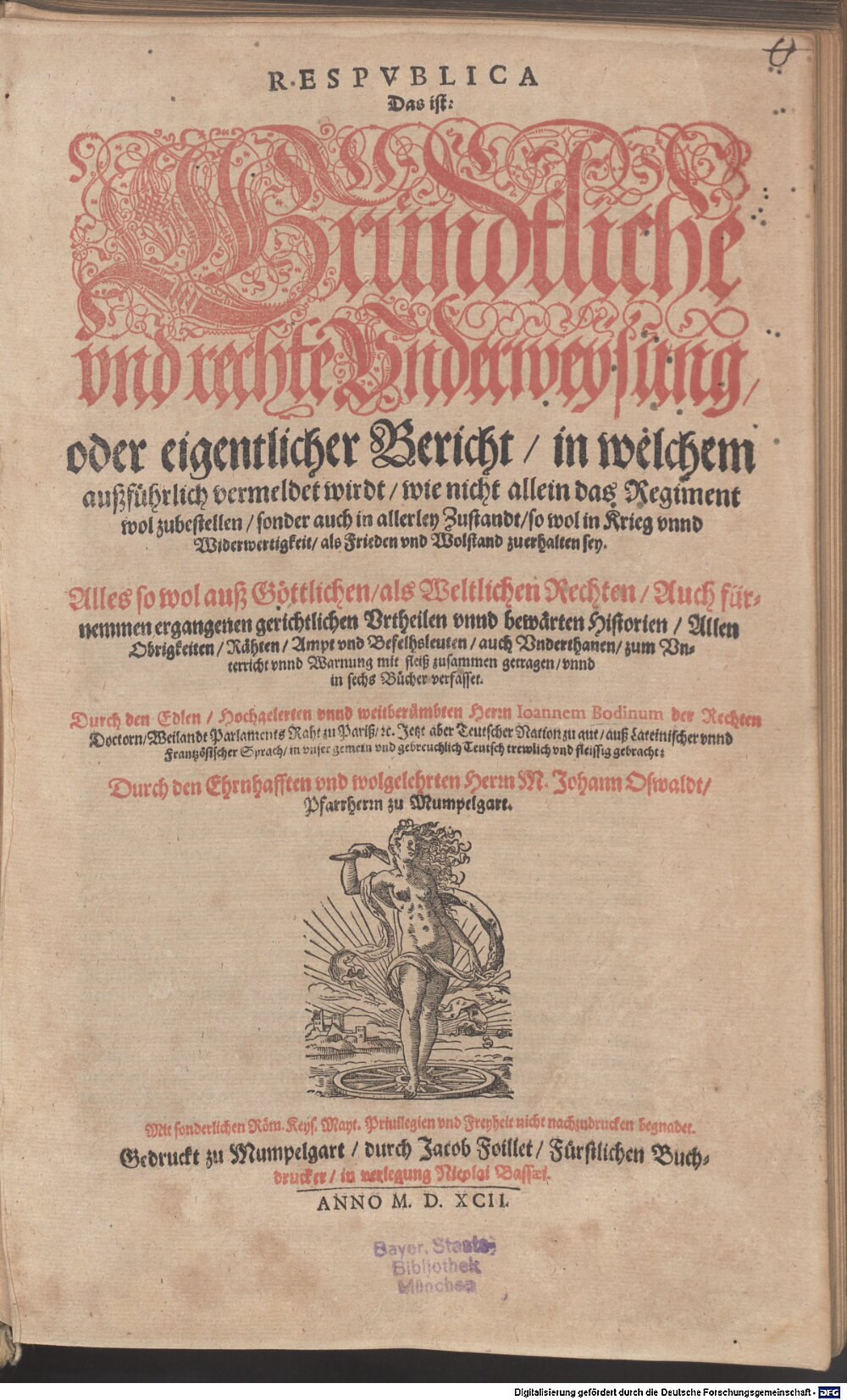

Das zweite Buch von Bodin hat eine noch größere Relevanz für das Verständns von Friedrichs Handeln. Gemeint ist das 1576 erschiene Buch "Les six livres de la République" (= „Sechs Bücher über den Staat“), indem er sich als ein früher Fürsprecher des Absolutismus präsentiert.

Die deutsche Ausgabe dieses Buches erschien 1592 in Mömpelgard und wurde von Johannes Oßwald (Übersetzer), dem "Fürsten" Ludwig und dem "Grafen Friedrich" gewidmet!

Das Buch von Bodin soll nach Oßwald nicht nur

"von jederman / sonderlich aber von Regenten fleissig gelesen werden: Dan er / auff daß wir auch etwas vom Innhalt reden / vom Regiment handlen wöllen / und hat es aber in so seiner unnd schöner Ordnung gethan / daß es ein lust zu lesen ist." (2, Vorrede, Seite 3)

Wir können deshalb getrost davon ausgehen, dass es Friedrich nicht nur gelesen, sondern es genau "studiert" hat. Nahezu alle seiner "fürstlichen" Entscheidungen und auch sein Verhalten gegenüber seiner Frau weisen darauf hin.

Bodin

versuchte

mit seiner Staatstheorie einen

Mittelweg zwischen dem von vielen

Katholiken vertretenen "Machiavellismus"

(Niccolò

di Bernardo dei Machiavelli (* 3. Mai 1469, † 21. Juni 1527) ...

Bodin

versuchte

mit seiner Staatstheorie einen

Mittelweg zwischen dem von vielen

Katholiken vertretenen "Machiavellismus"

(Niccolò

di Bernardo dei Machiavelli (* 3. Mai 1469, † 21. Juni 1527) ...

(Die Herrscher haben die Pflicht und damit das Recht zum Vorteil ihres Staates zu handeln und dies ohne moralische Rücksichten! ) Siehe Anmerkung: Machiavelli

... und dem von protestantischen Theoretikern vertretenen Ideal einer Volksherrschaft oder zumindest einer Wahlmonarchie zu beschreiben.

Sein Staatsrecht stellt den absolutistischen

Herrscher über die von ihm geschaffenen Gesetze. Unter

Souveränität versteht Bodin die höchste Befehlsgewalt im Staat, was sich

insbesondere durch das uneingeschränkte Gesetzgebungsrecht auszeichnet.

Die Stände dürfen den Herrscher zwar "beraten" und können

Empfehlungen aussprechen, die letzte Entscheidungsgewalt liegt aber beim

Souverän.

Bodin wörtlich:

Ein... "Fürst, den wir als das Abbild Gottes bezeichnet haben, ... kann ...niemals einen Untertanen für ebenbürtig erklären, ohne nicht gleichzeitig seine Macht zu zerstören."

Kein Staatsbürger kann deshalb die Gesetzestreue vom Herrscher einfordern.

(Genau dieses hat Friedrich durch sein Verhalten um den Tübinger Vertrag deutlich werden lassen!)

Dieser ist nur an

Verträge mit anderen souveränen Fürsten gebunden und dazu verpflichtet,

öffentliche Versprechen, die er Untertanen gegeben hat, einzuhalten.

Zu den Merkmalen und Rechten fürstlicher

Souveränität gehören neben dem Recht, unbegrenzt Gesetze für alle und jeden

zu erlassen, das Recht, über Krieg und Frieden zu entscheiden, die obersten

Amtsträger zu ernennen, höchste Rechtsinstanz zu sein, über

Begnadigungen zu verfügen, Treue und Gefolgschaft einzufordern, Münzen zu

prägen, Maße und Gewichte zu bestimmen und Privilegien zu gewähren. Im Gegenzug hat der souveräne Herrscher die

Sicherheit seiner Untertanen, ihres Besitzes und ihrer Familien nach

innen und nach außen zu gewährleisten.

Wenn wir uns Friedrichs Verhalten auf dem Hintergrund dieser Vorstellungen betrachten, dann erkennt man, dass er sich genau so verstanden und verhalten hat, wie Bodin die Rolle eines Fürsten beschrieben hatte. Siehe Nachtrag!

Dies finden wir..

...bei der Planung von Freudenstadt mit seinem Schloss (mitten auf dem Platz - Repräsentation seiner Person, Prestigedenken),

...bei der Ausgestaltung der Wappendecke in der Kirche (Repräsentation seiner Person und seines Machtbereiches, Prestigedenken),

...beim Umgang mit Kirchenvertretern (Osiander, Grüninger - sie werden angemahnt und zensiert) und

...bei seinen Amtsträgern (Esslinger, Huldenreich - mit Privilegien ausgestattet und wieder fallen gelassen)

...bei seinen Personalentscheidungen (M. Jäger wird ausgemustert und dafür Enzlin und andere nach seinem Urteil ausgewählt), auch

...bei seinem Besuch der Königin in England (in schwarzem Samt - vorweggenommene Selbstdarstellung als Ritter des Hosenbandordens).

Ganz besonders deutlich wird es in der Auseinandersetzung mit seiner Landesvertretung. Diese darf "beraten" aber nichts einschränken!

Friedrich handelte, wo immer es möglich war, mit absoluter, auch tödlicher Macht, so im Umgang mit seinen "Goldmachern" und Hexen.

Einen wichtigen Grundsatz von Bodin hat Friedrich allerdings außer Acht gelassen.

Er hätte nämlich nach den Beschreibungen von Bodin seine "öffentliche Versprechen" einhalten müssen.

Er hatte bei seinem Amtsantritt 1593 in Stuttgart versprochen, den letzten Willen des verstorbenen Vorgängers, Herzog Ludwig, zu vollziehen.

Dieser hatte verfügt, dass die "Huldigung" Friedrichs erst nach dem Versprechen zur Einhaltung bestehender Rechte und Verträge geschehen solle.

Friedrich aber bestand auf seiner vorzeitigen Huldigung und verzögerte seine Zusage zur Einhaltung des Tübinger Vertrags. (Dies geschah erst nach langen Verhandlungen, anfangs argumentierte er, es habe ihm das "Siegel gefehlt". Siehe auch Paul Sauer (5), Seite 111,114 )

Dieses zuletzt "besiegelte" Versprechen hat er aber nicht eingehalten, was 1607 zu der Entmachtung, Auflösung und Neubesetzung der Landstände nach seinem Willen geführt hat.

Somit folgte er der Vorstellung Bodins, dass ein Fürst alle Entscheidungsgewalt auf sich selbst zu konzentrieren habe.

Die von Friedrich praktizierte und "verinnerlichte Rolle" des absolut herrschenden Fürsten erklärt letztlich auch, warum er keinerlei Skrupel hatte, Frauen nach seinem Belieben zu benutzen, denn...

... er sah sich als die von Gott gesetzte Instanz, die niemandem Rechenschaft schuldig und die berechtigt ist, jede Form von Gewalt einzusetzen, wenn es seiner Souveränität nützt und wenn es um den Staat geht, wie "Er" ihn sich vorstellt.

Letzte Änderung: 17.08.2025

Den gleichen Gedankengang in Bezug auf Bodin finden wir bei Regine Maritz in ihrer Dissertation:

Die Favoriten des Herzogs: Auf dem Weg zu einer geschlechtsspezifischen Sicht auf die Politik des Konkubinats am frühneuzeitlichen Hof

R. Maritz ist heute Mitarbeiterin an der Uni Fribourg,

Macchiavelli's - Buch vom

Fürsten

Nach A. W. Rehberg's

Uebersetzung mit Einleitung und Erläuterung neu herausgegeben von Dr. Max

Oberbreyer, Leipzig. - Druck und Verlag von Philipp Reclam jun. -

Mit Zueignung an den

Großmächtigen Lorenzo, Sohn des Piero, von Medici. Ueber die Widmung vgl.

Möllenhoff, Macaulay's kritische Aufsätze, Bd. L, Macchiavelli, (Univ.-Bibl,

No. 1183) S. 49,

Bd. 2, Macchiavelli, (Univ.-Bibl. No. 1183) S. 49.

Nachzulesen bei:

https://www.projekt-gutenberg.org/machiave/fuerst/fuerst.html

Quellen:

Jean Bodin: De Demonomania

Jean Bodin / Johannes

Oßwald: Respublica,

https://archive.org/details/bub_gb_cQBNAAAAcAAJ/page/n121/mode/2up

Wikipedia:

a) Bild:

https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin

b) Texte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Sechs_B%C3%BCcher_%C3%BCber_den_Staat

https://www.jku.at/fileadmin/gruppen/142/JeanBodin.pdf

Paul Sauer: Herzog Friedrich I. von Würtemberg, 1557 - 1608,

Reformer und Autokrat, Deutsche Verlagsanstalt, München, 2003

|

Freudenstädter- Marktplatz-Geschichten 5_2: Das verinnerlichte Konzept Nächster Abschnitt: 5_3: Keine "Residenz" Freudenstadt |

|

|

Verantwortlich: © Volker Krafft |

Letzte Änderung: 23.11.2025

Seite im pdf-Format: Link

Besucher seit 05.08.2025: 0000367

Online: 1